La triste storia della lobotomia

Veniva realizzata anche con i punteruoli per rompere il ghiaccio e rovinò la vita a migliaia di pazienti come Rosemary Kennedy

C’è un film di qualche anno fa che parla di lobotomia. Si chiama Sucker Punch e racconta la storia di Baby Doll, una ragazzina che negli anni Cinquanta viene ricoverata in un istituto di igiene mentale per essere lobotomizzata. I medici dell’istituto utilizzano metodi particolarmente violenti e operano i pazienti con i punteruoli solitamente utilizzati come rompighiaccio. Quella del film non è un’esagerazione, come spiega Annalee Newitz su io9.com: Walter Freeman, uno dei più celebri medici esperti di lobotomia utilizzò proprio uno strumento simile per compiere migliaia di operazioni negli anni Quaranta.

Verso la metà del ventesimo secolo, la lobotomia era una “cura” talmente popolare per le malattie mentali che un collega di Freeman, Antonio Egas Moniz, vinse il premio Nobel per la medicina nel 1949 per aver perfezionato l’operazione. Mentre Moniz trattava i propri pazienti in Europa, Freeman negli Stati Uniti iniziò a utilizzare un punteruolo da ghiaccio, così da effettuare anche 25 lobotomie in un solo giorno, senza anestesia, spesso in presenza della stampa. Le folli pagliacciate di Freeman non spaventavano i potenziali clienti: la sorella di John Fitzgerald Kennedy, Rosemary, fu lobotomizzata da Freeman, operazione che la lasciò in stato vegetativo per il resto della sua vita. E lei era solo una delle tante persone la cui “cura” equivalse più a una “zombificazione” che alla liberazione da una angoscia mentale.

Molti storici tendono ad attribuire a Moniz e Freeman l’invenzione della lobotomia nei primi anni Trenta, ma in realtà il loro lavoro si basò sulle ricerche di molti altri medici e scienziati risalenti anche alla seconda metà del diciannovesimo secolo. Nel 1880 lo svizzero Gottlieb Burckhardt eseguì alcune operazioni sul lobo frontale di diversi pazienti e su altre parti del cervello. Moniz e Freeman rimasero affascinati, leggendo i resoconti del medico svizzero, dalla possibilità di separare il lobo frontale dal resto del cervello. I due pensavano che questa procedura potesse eliminare i forti stress dei pazienti legati alle emozioni.

Moniz e Freeman iniziarono così a compiere i loro esperimenti sui pazienti. Uno dei primi tentativi di Moniz interessò una giovane donna, mentalmente instabile: praticò due fori nella parte frontale del cranio della paziente e vi iniettò dell’alcol. La tecnica fu poi affinata utilizzando particolari uncini e altri strumenti per estrarre parte del cervello ed eliminare le connessioni dei neuroni. Queste procedure erano compiute alla cieca perché era troppo rischioso scoperchiare la scatola cranica, così i medici che praticavano la lobotomia dovevano indovinare il punto in cui affondare gli strumenti.

A partire dagli anni Quaranta sia Moniz che Freeman iniziarono a pubblicare numerosi articoli per far conoscere la “cura” che, secondo loro, poteva risolvere molte patologie e che aveva dimostrato di ridurre l’aggressività e gli impulsi suicidi dei pazienti. Nel corso di una conferenza alla New York Academy of Medicine del 1942, Freeman e un collega spiegarono che dopo una lobotomia i pazienti diventavano «indolenti» a volte «taciturni», ma comunque molto più affettuosi verso i loro familiari, come dei «bambini».

Moniz, in un articolo del 1937 sulla procedura, descrive il caso di una donna di Lisbona che venne curata dopo che il marito l’aveva portata in Congo, dove si sentiva infelice e «incapace di provvedere alla casa». Il marito la forzò a tornare a Lisbona, contro la sua volontà, ed ella divenne progressivamente turbata perché si aspettava da un momento all’altro che potessero «accadere eventi terribili» ed era convinta che qualcuno avrebbe potuto ucciderla. Col senno di poi, sembra chiaro perché si sentisse in questo modo, ma Moniz scrive che dopo una lobotomia frontale la donna guarì, «benché divenne un poco reticente». Benché molti pazienti di Moniz e Freeman divennero sostanzialmente catatonici, mentre altri non migliorarono, la “cura” apparve sufficiente per far diventare la lobotomia una pratica standard negli istituti di igiene mentale tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

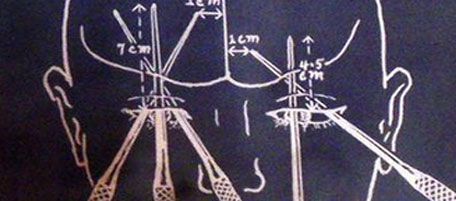

Freeman nel corso degli anni cercò di migliorare le procedure di Moniz, rendendole più rapide per ottimizzare i tempi. Sperimentò così una pratica ambulatoriale che prevedeva l’uso di un punteruolo per rompere il ghiaccio. La procedura veniva eseguita in una decina di minuti con l’aiuto di un martello per praticare i fori nella porzione di fronte poco sopra le due orbite. Quando il punteruolo era all’interno del cranio, Freeman lo inclinava e lo faceva roteare per rompere le connessioni nervose tra materia grigia e bianca. L’operazione avveniva spesso senza anestesia dopo un elettroshock per disorientare i pazienti e lasciarli poco vigili.

Molti medici presero le distanze da Freeman, che grazie alle proprie capacità comunicative riuscì comunque a riscuotere un grande successo tanto da essere conteso da numerosi istituti di igiene mentale, desiderosi di apprendere la tecnica ambulatoriale per le lobotomie. Negli anni seguenti i progressi della medicina portarono alla produzione di farmaci in grado di “lobotomizzare” chimicamente i pazienti senza la necessità di interventi diretti e la pratica, spesso contestata, fu progressivamente abbandonata.

Secondo alcuni medici i farmaci utilizzati oggi sono dannosi quanto le lobotomie, perché rendono i pazienti incapaci di provare emozioni e li rendono apatici. Nonostante ciò, i farmaci vengono correntemente usati per gli stessi motivi per cui venivano realizzate le lobotomie settant’anni fa: calmare chi ha seri problemi psichici, avere meno problemi con i familiari e con chi deve accudire i pazienti.

Negli ultimi anni si sta affermando la lobectomia, una particolare procedura che deriva dalla lobotomia e che serve per trattare i pazienti epilettici. Le crisi epilettiche a lungo andare possono causare seri danni cerebrali, dunque spesso i medici ritengono più opportuno rimuovere il lobo temporale per evitare nuove crisi. Non si tratta di operazioni condotte alla cieca come quelle di Freeman e i chirurghi lavorano per conservare il più possibile le altre aree del cervello.