I futuri del mondo a Venezia

I padiglioni e le opere più interessanti da vedere alla Biennale di Venezia, tra scelte inusuali e letture di brani del Capitale di Marx

di Francesco Cataluccio

Nei giardinetti pubblici, prima dell’ingresso della sede principale della Biennale, c’è una vecchia serra (chiamata Serra Margherita o Serra dei Giardini di Castello) che un gruppo di giovani della Cooperativa Nonsoloverde, guidati dal curatore Paolo Rosso, ha risistemato e trasformato in un vivace centro artistico e culturale, un bar, un centro botanico. Sul prato antistante è esposta un’opera emblematica della filosofia dell’odierna Biennale, e ad essa direttamente collegata: una bandiera bianca, che sventola malinconica su un pennone di legno. Si tratta de La resa (2002) di Fabio Mauri, che così la spiegò: «Mi sono sempre chiesto che opere farei di fronte all’Apocalisse. Una moltitudine di effetti straordinari non dovrebbe mancare. E neppure la disperazione che l’inverosimile risulti vero…».

L’artista e scrittore Fabio Mauri (1926-2009), negli ultimi anni, sta finalmente ottenendo il riconoscimento che merita come esponente atipico dell’”Arte povera”. Due importanti mostre gli sono state dedicate, dopo la scomparsa: The End, nell’estate 2012 al Palazzo Reale di Milano e Fabio Mauri. I Was not New, alla Galleria Hauser & Wirth, questa primavera, a New York. Alcune sue opere sono state scelte per la sala ottagonale d’ingresso del Padiglione Centrale ai Giardini. Questo edificio, assieme al primo blocco dell’Arsenale (le Corderie), viene ormai sempre affidato al curatore designato della Biennale per esprimere, attraverso una personale selezione di artisti e opere, la sua visione del tema scelto.

Quest’anno, il nigeriano Okwui Enwezor (1963) ha voluto chiamarla Tutti i futuri del mondo (All the world’s futures), con un sottotitolo rimasto un po’ in sordina: Parlamento delle forme (Parlament of Forms). Una Biennale “politica” nelle intenzioni del curatore, sottolineata da molte scelte inusuali e anche dalla decisione, che molto ha colpito i giornalisti, di far leggere dal vivo, durante i sette mesi di questa edizione, brani de Il Capitale di Karl Marx (la lettura fatta giovedì 6 dal simpatico e barbuto gallerista milanese Jean Blanchard, un sosia perfetto di Marx, è stata assai spassosa). Al richiamo dell’opera musicale di Luigi Nono, Non consumiamo Marx (1969), si rifà l’artista tedesco Olaf Nicolai (1962) con il progetto, Non consumiamo… (2015): degli zaini portatili per i visitatori dove è possibile ascoltare le registrazioni di canti ispirati alle letture marxiane.

A Marx fa anche direttamente riferimento il regista indiano Madhusudhanan (1956) che, oltre alla serie, molto forte, intitolata, con riferimento a Kafka, Penal Colony (2014-2015), presenta una selezione di 30 disegni in chiaroscuro della serie Logic of Disappearance. A Marx Archive (2014), dove intreccia la storia del suo paese con figure e avvenimenti della scena mondiale: immagini torve, che sembrano tratte da una graphic novel (tra queste compaiono l’autore de Il Capitale, Lenin e Stalin), si stagliano, come illuminate per un attimo, dal nero che domina il mondo.

Ma nei fatti questa visione un po’ tradizionale dell’impegno politico non ha fatto altro che rafforzare un senso generale di triste fine del mondo. Si termina la visita a questa interessante Biennale con l’impressione che il futuro del mondo altro non sia che l’inevitabile morte (del genere umano e anche di diverse manifestazioni della creatività umana chiamate Arte).

Nel padiglione centrale dei giardini, al centro della sala con le opere di Mauri, c’è il suggestivo blocco di valigie, sacche e cappelliere, impilate una sopra all’altra, chiamato Muro occidentale o del pianto (1993). Chi ha visto la baracca di Auschwitz dove sono state ammassate alcune delle centinaia di migliaia di valigie che gli ebrei, e gli altri deportati, trascinarono con sé prima di essere sterminati, non può che associarlo a questo: o anche a certe installazioni dei polacchi Tadeusz Kantor e Józef Szajna. E inoltre, quelle tristi valigie ci rimandano alle più recenti immagini dei fagotti dei fuggitivi dalle guerre e dei migranti, e delle loro fughe, che finiscono, a volte, con esiti tragici. Presentata per la prima volta alla XLV Biennale del 1993, l’opera ha incastrata in alto a destra, tra gli angoli di due valigie, una pianticella d’edera. Mauri aveva scritto in proposito: «Vi cresce anche una pianta, segno di un proseguimento di esistenza frammista che le pietre mute e squadrate o le valigie vuote e inerti nemmeno loro possono impedire». Quella piccola e tenace pianta cambia notevolmente il primo impatto dell’opera e introduce di soppiatto una piccola speranza. Ma alle pareti della sala sono appesi disegni, ricami e stampe che non lasciano dubbi sulla visione del mondo di Mauri, perché vi domina una sola, ossessiva, parola: The End. Di fronte al muro di valigie, infine, c’è uno scaleo obliquo, come quello che usano i pompieri, che ricorda la posizione del Monumento alla Terza Internazionale (1919) di Vladimir E. Tatlin. Una scala che non porta da nessuna parte in cielo e che si interrompe bruscamente con un listello sottile che porta le parole “THE END”. Il titolo dell’opera è Macchina per fissare acquarelli (2009), ma altre volte, in forma più bassa, era stata chiamata Macchina per forare acquerelli. In una stanza più avanti, è esposta un’altra opera di Mauri: la lavagna de I numeri malefici (1978) dove l’equazione, che spiegherebbe l’umanità e la storia, viene lasciata senza soluzione e fa svenire la speranza di una verità superiore.

Nella piccola e buia stanza successiva c’è un angosciante video del francesce Christian Boltanski (1944), L’uomo che tossisce (1969): quegli ossessivi colpi di tosse si diffondono anche negli spazi limitrofi e sembrano non finire mai.

Dell’americano Roberth Smithson (1938-1973), che nel 1967 coniò il termine “earthwork” per distinguere i suoi lavori dalla “land art”, viene presentato Dead Tree (1969): un grande albero seccato, posto in diagonale nelle terza stanza. Tra i suoi rami e le radici stanno incastrati due lunghi specchi bifronti rettangolari, che suggeriscono l’impossibile riproduzione della vita: riflettono i legni secchi e morti. Inoltre vengono mostrati due video, girati da Smithson con la moglie Nancy Holt (1938-2014): Swamp (1971) e Mono Lake (1968-2004) dove si vedono gli artisti attraversare un campo paludoso con canne secche e calpestare le dense acque ipersaline del lago californiano Mono. Un rapporto con la Natura davvero singolare: fatto di “immersione” nelle parti più desolate di essa e contemplazione di paesaggi spettrali.

Altro albero è quello dello scultore svizzero Thomas Hirschorn (1957), Roof Off (2015): un intreccio di fogli stampati, cartoni e nastro da imballaggio che si avvita in verticale, come un fungo atomico, fino a “sfondare” il soffitto.

L’americana, residente a Berlino, Adrian Piper (1948), premiata con il Leone d’oro come miglior artista di quest’anno, presenta l’esito più recente delle sue provocatorie performance, iniziate negli anni Settanta, quando girava travestita da uomo (con il soprannome di “Mythic Being”), per le strade di New York, per smascherare il razzismo e il sessismo. The probable Trust Registry: The Rules of the Game # 1-3 (2013) infligge al visitatore, in una stanza ingombra di scrivanie e vecchie lavagne con la scritta “Everithing Will Be Taken Away”, l’umiliazione di sentirsi alunni scadenti, inadeguati, costretti a firmare improbabili impegni a una responsabilità morale verso se stessi.

Le grandi foto del tedesco Andeas Gurski (1955), mostrano perfettamente la brulicante frenesia della Borsa di Tokyo (1990) e il lavoro di artigiani, tutti con la maglietta arancione, ammassati in una babelica fabbrica orientale di poltrone di vimini (Nha Trang, 2004).

Al mare e alle sue tragedie è dedicato il video del ghanese John Akomfray (1957), Vertigo Sea (2015), ispirato a Moby Dick (1851) di Melville e Whale Nation (1988) di Heathcote Williams, combinando materiale d’archivio a nuove riprese. Su tre schermi scorrono in parallelo immagini contrastanti: la bellezza della fauna e flora marina e schiavi neri gettati ai flutti dalle navi dei bianchi.

La sala più interessante è quella dedicata alla sudafricana Marlene Dumas (1953), maestra nella rappresentazione di corpi morti e brutalizzati, con una ventina di piccoli quadri, Skull (2013-2015): teschi sfuocati, come foto segnaletiche della Fine, animati da una frenesia da danza macabra. Anche dal punto di vista del segno pittorico questi dipinti costituiscono una significativa evoluzione del lavoro della Dumas rispetto le sue precedenti rielaborazioni fotografiche, anche perché sembrano rimandare piuttosto a delle radiografie.

Il discorso del curatore Okwui Enwezor, iniziato ai Giardini, prosegue, in forma più articolata ed estesa all’Arsenale. Tutto il percorso delle Corderie – lasciate come sempre, suggestivamente, con i muri scrostati e i pavimenti sconnessi – è scandito da grosse lampade in acciaio e bulbo bianco opaco, cilindriche, e con doppia attaccatura, come quelle delle vecchie insegne delle barberie, che si accendono e si spengono a intermittenza.

“Morte”, “Fine”, “Guerre”, “Catastrofi ambientali”: queste sono le parole del vocabolario di Enwezor per parlare dei “Futuri del mondo”. La maggioranza delle opere presentate, alcune di grande bellezza formale, originalità e importanza, trattano, o rimandano più o meno esplicitamente, a questi quattro termini dell’Apocalisse.

La prima opera, nella quale ci si imbatte, sono dei cespugli di coltellacci e spade, dosseminati per la sala, intitolata ironicamente Nymphéas (2015) dell’algerino Adel Abdessemed (1971), che presenta anche Also Sprach Allah (un tappeto sul quale è trascritta una parafrasi di Così parlò Zarathustra di Nietzsche, e relativo video). Sulla parete, tanto per dare nuovamente il senso di cosa si voglia parlare, oltre alla macelleria della guerra, l’opera con tubi al neon di Bruce Neuman (1941) che sovrappone le parole “Death” e “Eat” (Eat Death, 1972).

Assai suggestivo è il corridoio con appesi, a intervalli regolari, oggetti acuminati costituiti da poltiglie di acciaio grigio saldato in forme che ricordano vagamente catene, ganci, lucchetti. Fanno parte della serie Lynch Fragment (iniziata nel 1963), dello scultore statunitense Melvin Eduards (1937), ispirata alla violenza razziale.

Nelle prime sale dominano assemblamenti e colonne di tombini, macine, ganci. Come Latent Combustion (2015) della veneziana, ma operante a Berlino, Monica Bonvicini (1965): motoseghe e asce nere saldate assieme come grossi ananas, abbarbicati a catene pendenti dal soffitto. E anche armi, come quello che si vedono nei video dell’iracheno Hiwa K (1975), che ha fuso materiali bellici per produrre una campana (The Bell, 2015), o come l’”arma fedele ma impotente” (della serie Armi), Cannone semovente (gun), 1965, dell’originale esponente dell’arte povera Pino Pascali (1935-1968).

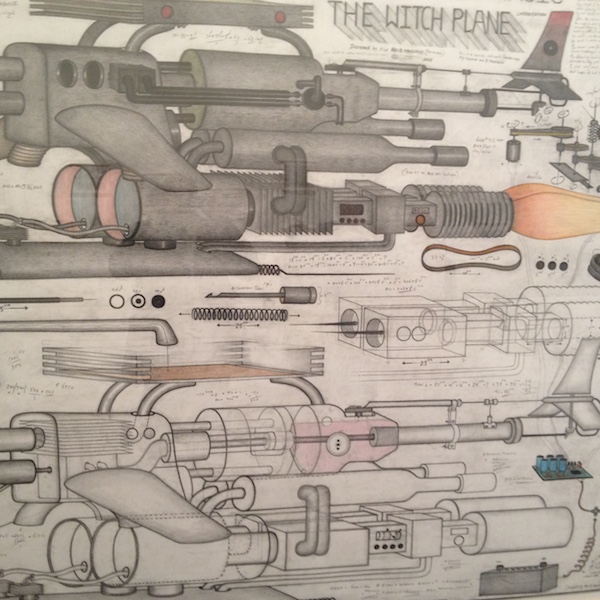

E c’è chi come l’artista della Sierra Leone, Abu Bakarr Mansaray (1970) espone dei grandi disegni che mostrano come vede le macchine di distruzione che l’Occidente ipertecnologico scarica nei conflitti del continente africano: una sorta di infernali macchine/Ufo con tante bocche di fuoco, come si vede in Nuclear Telephone Discovered in Hell (2003).

Non meno angoscianti sono le immagini di un vecchio mondo senza senso, ormai svuotato di memoria. Come fa la francese Liisa Roberts (1969) con la galleria di grandi foto di anziani russi con i petti infarciti di medaglie, ritratti nell’Accademia di Belle Arti, tra cavalletti malinconici e calchi di gesso di statue classiche. Molto bello è il video Zaum Tractor (2013) sulle rovine dell’Unione Sovietica girato dagli angloaustraliani Sonia Leber & David Chesworth. La proiezione avviene in parallelo su due schermi: su uno si vedono dei giovani che usano come piscina estiva un palazzo scoperchiato in mattoni, allagato alla base; sull’altro scorrono orrendi palazzi che fanno da sfondo a giovani che recitano poesie come se le declamasse un balbuziente. Rovine non solo le macerie.

Assai singolare è Frequencies (2013- ancora in corso), il progetto del colombiano Oscar Murillo (1986) che ha coinvolto 5.000 ragazzi, tra i 10 e i 16 anni, di 20 paesi diversi, invitandoli a coprire, per diversi mesi, i loro banchi di scuola con una tela e utilizzarla come un normale banco sul quale, da bravi vandali giovanili, si lasciano scritte e disegni. Il risultato sono centinaia di “pezze di stoffa” multicolori esposte su lunghi tavoli di rame (come quelli di una sartoria). Alcuni gentili addetti permettono di “sfogliarle”, tenendole però nelle loro mani: un campionario di bizzarri disegni, tutto sommato simili (spesso a sfondo sessuale), nonostante le differenze tra culture e sistemi scolastici.

Una profonda visione apocalittica emerge dal video La Town (2014) della grande artista cinese Cao Fei (1978): scene di distruzione e violenza sono mostrate filmando modellini e personaggi piccoli come soldatini di plastica. In un’atmosfera surreale accadono cose immaginabili soltanto dopo la fine del mondo: la slitta di Babbo Natale si scontra con un treno cinese ad alta velocità; un uomo e una donna, tra le macerie, si accoppiano con gesti meccanici; cammelli e canoe eschimesi si aggirano tranquillamente in un luogo allagato… Il tutto ricorda le brulicanti installazioni dei fratelli Jake e Dinos Chapman, ma con più lucidità e meno voglia di giocare. Nella saletta dove viene proiettato il video ci sono, alle spalle degli spettatori, delle teche con i modellini delle bizzarre costruzioni e macchine utilizzate per le riprese.

A perfetta conclusione di questo suggestivo percorso sui “futuri del mondo” (del quale ho dato conto soltanto delle opere che più mi hanno colpito), sta la sala dedicata al pittore tedesco Georg Baselitz (1938) con 8 enormi pannelli con 8 variopinte figure umane, nude e a testa in giù, bucherellati come dopo una forsennata fucilazione, su sfondo completamente nero. Sembrano gli “impiccati di domani” con gli occhi sporgenti e il fallo rosso e rigido all’insù. Si scopre dalle didascalie che si tratta di autoritratti e si resta smarriti davanti a questa singolare “sala degli specchi” che riflette amaramente le ossessioni di questo bravo erede di Francis Bacon e Lucian Freud, e anche nostre.

Usciti all’aria aperta, l’unico padiglione straniero, tra quelli presenti all’Arsenale, che merita veramente di esser visitato prima di arrivare, per dovere e curiosità nazionale, a quello italiano, è il padiglione cileno con Poetiche della dissidenza, a cura della francese, ma residente in Cile dal 1970, Nelly Richard. Sia la fotografa Paz Errázuriz (1944) che l’artista visuale Lotty Rosenfeld (1943), che la stessa curatrice, hanno vissuto in prima persona il dramma del colpo di stato militare e della dittatura di Pinochet e sono state attive nelle file dell’opposizione.

Con foto di grande intensità e nitidezza, la Errázuriz mostra gli emarginati della società cilena: un gruppo di transessuali che resistono alle discriminazioni e ai violenti tentativi delle autorità di piegarli e integrarli; alcuni pazienti “innamorati” di un Ospedale psichiatrico; famiglie sofferenti di turbe congenite. La Rosenfeld documenta, con video e fotografie, la sua coraggiosa azione di resistenza alla dittatura attraverso il disegno notturno di croci sull’asfalto delle strade di Santiago.

Il padiglione Italia, con la mostra Codice Italia, curata da Vincenzo Trione, presenta un’idea suggestiva di “post-classico”. Però l’allestimento scelto non valorizza bene le scelte fatte. È tutto molto freddo e in penombra: sembra di entrare in una sorta di tempio bianco e nero diviso in dieci box un po’ cimiteriali. Dà fastidio inoltre imbattersi subito in un video di Peter Greenway, certamente non all’altezza della sua bravura e intelligenza: un omaggio all’Italia che sembra piuttosto uno sdolcinato spot di quelli dell’Expo. Il loculo di Vanessa Beecroft, ormai considerata italiana, è quello più inquietante col suo grappolo di sculture di marmo, che si osservano attraverso pertugi. Ma anche le opere degli altri artisti, tenuti ben isolati uno dall’altro, finiscono col risultare pretestuose in quel contesto. È difficile capire cosa tenga assieme i lavori e le idee di Kunellis, Barocco, Tambellini, Gioli, Paladino, Aquilanti. Più facile apprezzare i frammenti sull’Italia del regista Jean-Marie Straub e, soprattutto, il progetto più bello e forse più vicino all’idea di “post-classico” di Trione: Triumphs and Laments del sudafricano William Kentridge (1955) che, assieme all’artista statunitense Kristin Jones, ha progettato un’installazione lunga 550 metri, per l’argine del lungotevere tra ponte Sisto e ponte Mazzini. Un’affascinante cronistoria di Roma attraverso 90 figure mitologiche che, purtroppo, in modo miope, la Soprintendenza ha bocciato.

Ai Giardini, le proposte dei padiglioni nazionali tradizionali (quest’anno si è aggiunto quello australiano) riservano poche novità e la qualità è generalmente abbastanza bassa (addirittura imbarazzanti i padiglioni di Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Ungheria).

Molto bello e poetico è il padiglione giapponese, curato da Hitoshi Nakatano, con l’installazione The Key in the Hand dell’artista, residente a Berlino, Chiharu Shiota (1972) che ha teso decine di fili rossi che uniscono due vecchie barche al soffitto e le pareti della sala. Ai fili stanno appese centinaia di chiavi che, da lontano, sembrano piccoli volatili. Nella vita quotidiana la chiave protegge le cose per noi più preziose. Le chiavi sono impregnate della nostra memoria. Le barche rappresentano simbolicamente due mani che raccolgono nel loro incavo la pioggia dei ricordi (le chiavi).

Il padiglione rumeno offre la possibilità di scoprire, con Darwin’s Room, a cura di Mihai Pop, un pittore di qualità: Adrian Ghenie (1977) che, con una serie di ritratti umani e autoritratti (notevole quello di van Gogh), presenta in modo grottesco il “laboratorio dell’evoluzione” attraverso il suo anello più debole.

Interessante, come del resto l’edizione precedente, è il padiglione greco con un’installazione di Maria Papadimitriou che ha trasferito da Volos nei locali veneziani un vero e proprio negozio di cuoio e pellami per un’amara riflessione, che contiene forse un auspicio politico, sugli “Agrimiká”: animali che convivono con gli umani senza lasciarsi addomesticare. Quel vecchio e sbrindellato negozietto, disseminato di animali morti, forse è l’Europa? Buffo è il fatto che anche il padiglione Canada, con Canadissimo (2014) di BGL, sia costituito dalla ricostruzione di un malinconico negozietto che vende un po’ di tutto, come quelli che si trovano presso le pompe di benzina sull’autostrada, costituito da materiali riciclati. Dal negozio si passa a uno studio strapieno di coloratissimi barattoli e pennelli, a uno spazio abitativo dove si potrebbe soltanto esalare l’ultimo respiro.

Il padiglione polacco contiene un grande schermo concavo sul quale viene proiettato un video un po’ folle, come quei polacchi, ex soldati di Napoleone, che andarono ad Haiti per dare una mano alla lotta per l’indipendenza. Alcuni rimasero là, e soltanto negli ultimi anni se ne sono ritrovate le tracce. C.T. Jasper e Joanna Malinowska, ispirandosi alla megalomane ambizione di Fitzcarraldo di costruire un’opera lirica ai Tropici, hanno portato ad Haiti i cantanti e messo in scena, a Cazale (un villaggio abitato da supposti discendenti dei soldati polacchi), in un polveroso spazio tra baracche, palme e caprette, sotto gli sguardi perplessi e divertiti degli “indigeni”, l’opera Halka (1858), composta da Stanisław Moniuszko. Il video Halka/Haiti 18°48’05”N 72°23’01”W è davvero originale e divertente.

Fa un certo effetto vedere il padiglione israeliano ingabbiato e completamente coperto di pneumatici neri agganciati l’un l’altro. Il progetto di Tsibi Geva (1951), che è anche un notevole pittore, si intitola Archeology of Present. All’interno c’è una gran quantità di oggetti quotidiani ammassati disordinatamente, come se fossero rimasti intrappolati nella rete fatta di pneumatici che sta all’esterno. Su tutto domina un cartello: “WONDERLAND”.

Fuori dalle due sedi tradizionali della Biennale ci sono decine di altri “padiglioni” di nazioni vecchie e nuove, sparse per bellissimi palazzi, androni umidi, gallerie temporanee e persino appartamenti. È ovviamente impossibile vederle tutte.

Molto clamore ha suscitato il padiglione islandese, curato da Nina Magnúsdóttir, che ha affidato all’artista iperrealista svizzero Christof Büchel, il progetto The Mosque: la Chiesa di Santa Maria della Misericordia (inutilizzata dal 1969, di proprietà privata dal 1973, abbandonata da anni e da tempo rifugio di piccioni infreddoliti) è stata trasformata in qualcosa di simile a un tempio dedicato all’Islam (ma non utilizzabile per funzioni religiose). Come ha piegato a Repubblica il presidente della comunità islamica veneziana Mohamed Amin Al Ahdab: «Non vogliamo provocare nessuno, ma questo è anche un modo per mettere alla prova e sensibilizzare la città. Un gesto d’arte, all’insegna del dialogo, di cui anche le preghiere fanno parte. Una moschea provvisoria, che chiuderà come una tenda con la fine della Biennale, ma sarà servita al confronto». L’inutile polemica politica che ne è nata ha nascosto, come spesso accade, l’inconsistenza estetica dell’installazione.

Interessante è invece il padiglione ucraino, curato da Björn Geldhof e finanziato dal magnate ucraino Victor Pinchuk (fondatore del PinchukArtCentre di Kiev), ospitato in una struttura temporanea consistente in un parallelepipedo di vetro collocato lungo la Riva dei Sette Martiri, tra l’Arsenale e i Giardini. La mostra collettiva “Hope!” presenta giovani artisti che si confrontano inevitabilmente con le drammatiche vicende della guerra civile strisciante nella parte orientale dell’Ucraina. In particolare Yevgenia Belorusets incrocia in modo suggestivo varie forme di espressione, esponendo una gigantografia di un minatore seminascosto dal fumo di una sigaretta che diventa, durante le varie ore del giorno, un giornale inventato e la base di una serie di proiezioni.

In ognuna delle più recenti Biennali d’Arte mi è capitato di venir catturato all’improvviso da un video talmente bello e interessante da meritare una lunga sosta per goderselo appieno e magari rivederlo alcune volte. Due anni fa, fu la volta di Da Vinci (2012) di Yuri Ancarani che concludeva degnamente l’ottimo percorso ideato da Massimiliano Gioni. Quest’anno, sempre all’Arsenale, mi sono incantato davanti a un notevole video dell’artista multimediale ucraino Mykola Ridnyi (1985), Regular Places (2014). Si vedono scene di normale vita quotidiana in cinque luoghi abbastanza anonimi di Charkiv (Kharkov), la seconda più grande città dell’Ucraina. Fuori campo però si odono (tradotti nei sottotitoli in inglese) violente imprecazioni e cori di protesta. La panca dove ci si siede per guardare il video è posizionata in un luogo di continuo passaggio, accanto alla porta che conduce fuori, ai bagni. Così, anche nella realtà, si colgono le immagini disturbati dalle teste della gente che va e viene. Sembra così di essere dentro il video. L’altra opera di Ridnyi è Blind Spot (2014) e presenta fotografie e disegni di macerie fumanti ed edifici in rovina della città di Luhansk, in Ucraina orientale, che vengono lentamente cancellate da una macchia nera che si espande fino a coprire tutto.

Il padiglione armeno, allestito nel Monastero Mekhitarista dell’Isola di San Lazzaro degli Armeni, e curato da Adelina von Fürstenberg, ha meritato di vincere il Leone d’oro, proprio nell’anno in cui ricorre il centenario del Genocidio Armeno nel 1915 a opera dei turchi. La mostra Armenity, presenta infatti opere di diciotto artisti che, indipendentemente dal loro luogo di nascita, lavorano sulla memoria, l’identità e la verità delle proprie origini armene: «Un’adunata transnazionale sotto l’insegna di un’identità frammentata e dispersa, ricostruita e rinnovata con il talento di artisti, nipoti di coloro che sono sfuggiti all’annientamento».

In proposito, è un fatto positivo che il padiglione turco (allestito all’Arsenale), curato da Dafne Ayas, sia stato affidato all’artista concettuale di origine armena Sarkis Zabunyan (1938) che, con Respiro, ha costruito una sorta di cattedrale scandita in 36 vetrate: tra queste, una dedicata a Hrant Dink (il giornalista turco ucciso nel 2007 per essersi battuto perché i suoi connazionali riconoscessero il Genocidio degli armeni), e un’altra al regista sovietico, di origine armena, Sergej Paradžanov, perseguitato perché omosessuale. La mostra è completata da una composizione di Jacopo Baboni-Schilingi con le luci dei sette colori dell’arcobaleno.

Ma la mostra più bella e sorprendente, tra gli Eventi collaterali che fanno parte della Biennale, è senza dubbio l’evento coreano Dansaekhwa, curato da Yongwoo Lee e organizzata dalla Fondation Boghossian di Bruxelles, in collaborazione con Kukje Gallery di Seul e Tina Kim Gallery di New York, nel rinascimentale Palazzo Contarini-Polignac, sul Canal Grande (Dorsoduro 874, tra la fermata del vaporetto Accademia e Palazzo Barbarigo). Dansaekhwa, o Scuola del bianco, è stato il movimento artistico più importante della Corea del dopoguerra, accostato spesso alla tradizione occidentale del monocromo, ma del tutto originale per la ricerca molto raffinata nell’esecuzione del segno e nella preparazione e scelta dei materiali sui quali viene tracciato. La mostra, con opere prodotte in un arco di tempo che va dal 1960, e soprattutto gli anni settanta, fino ai nostri giorni, è accompagnata da un interessante video con una conferenza su Dansaekhwa (tenutasi nel gennaio 2015), una bacheca con documenti e una ricca raccolta di cataloghi. Gli artisti presentati si chiamano: Chung Chang-Sup; Chung Sang-Hwa; Ha Chong-Hyun (stupendo il suo Conjuction del 1974); Kim Whanki; Kwon Young-Woo (1926-2013: grande maestro del trattamento della carta); Park Seo-Bo (uno degli artisti coreani più influenti: di grande bellezza e poesia la serie Ecriture). E infine c’è il più internazionalmente noto Lee Ufan (1936) che, nel 1956, si trasferì in Giappone, influenzando e rimanendo condizionato da quella cultura. Notevoli sono i suoi Dialogue (2009-2015) e From Line (1979). A lui è anche riservato, al pianoterra del Palazzo, uno spazio (Approch with Lee Ufan) dove ha potuto creare appositamente delle installazioni in pietra che ricordano i giardini Zen, a due passi dall’acqua tormentata del Canal Grande.