Quella mattina decisi di contarmi i bottoni

E questo qui chi sarebbe?

È un uomo qualsiasi.

E i pallini colorati?

Non sono nei, non sono chakra e non è una mappa per agopuntori.

Sono bottoni.

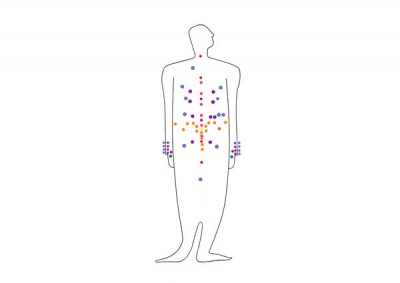

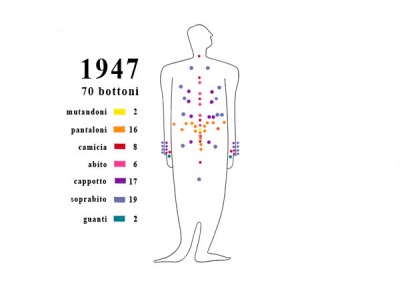

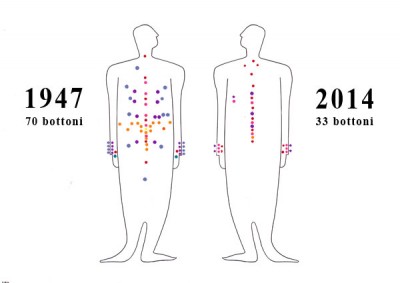

I bottoni di un tizio qualsiasi vestito di tutto punto nell’anno 1947.

L’illustrazione è tratta da un libro intitolato Are clothes modern? («I vestiti sono moderni?») di un bizzarro architetto di nome Bernard Rudofsky che, a differenza di altri autori che mi è capitato di citare in passato, è esistito davvero. O almeno così pare. Il libro fu pubblicato dall’editore Paul Theobald di Chicago nel 1947 e ha la copertina gialla.

Ogni colore corrisponde a un tipo di bottone diverso. I pallini verdi sono quelli dei guanti, quelli azzurri del soprabito e i viola del cappotto, l’abito ha bottoni ciclamino e la camicia bordeaux. I bottoni dei pantaloni, la bellezza di 16, sono arancioni. Quelli delle mutande gialli.

Complessivamente si contano 70 bottoni. Un’enormità.

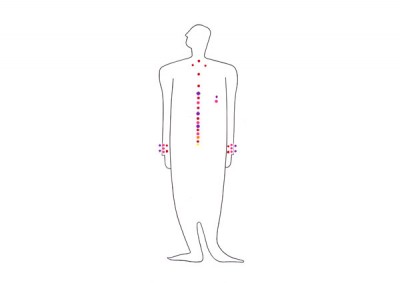

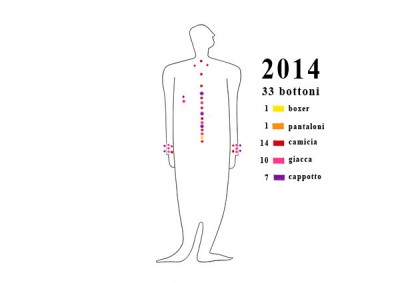

Questo qui, invece, sono io.

Era la mattina del 17 febbraio 2014. Era il giorno in cui decisi di contarmi i bottoni.

Come vedete sono soltanto 33, la metà di quelli del 1947 (e occorre dire che, per correttezza sperimentale, indossavo giacca e cappotto, invece del giubbotto, e avevo i boxer invece degli slip, altrimenti i bottoni sarebbero stati di meno).

Il confronto è impietoso.

È avvenuta una strage nell’indifferenza generale.

Nella mia geografia mentale i bottoni stanno insieme alle biciclette e agli ombrelli, ai libri e alle caffettiere, nell’insieme degli oggetti sopravvissuti al secolo scorso capaci di affrontare con dignità e orgoglio un inarrestabile declino.

Il loro utilizzo è attestato in Asia fin dalla preistoria, provato in Europa già nell’XI secolo (nella Chanson de Roland si legge «i consigli dettati dall’orgoglio non valgono neppure un bottone»), ma diventano di moda nel tardo Cinquecento con funzione ornamentale (perché mancavano le asole) per esplodere nel Settecento, agli inizi della rivoluzione industriale. Nell’Ottocento impazzano – se ne producono anche di madreperla, oro, strass e pietre preziose – ma è nel Novecento che trionfano. Negli anni Ottanta, quando compaiono i primi bottoni griffati, la decadenza è già cominciata. Sono arrivati i barbari, il velcro e le cerniere.

Ancora nel 1971, il Rapporto Istat nella categoria “Bottonieri e assimilati” elenca 92 mansioni possibili:

abbozzatore

addetto alla paffatrice

addetto alla pressa

appianatore

apritore di corna

bollitore

bollonatore

bordatore

borlonaio

borlonatore

bottonaio

bottonaio in legno

bottonaio in madreperla

bottonaio in stoffa

bottoniere

bucatore

burlonaio

centrifugatore

cernitore di bottoni

cernitore di corallo

codatore

collatore

colorista

coloritore

corallaio

cucitore

cunestatore

decoratore

fettatore

filista

foratore

foratore di lima

formatore

fresatore

fresatore di bottoni

fresista

girasolista

laminatore

laminatore a pressa

lavatore

lavorante in avorio

lavorante in corallo

lavorante in madreperla

limatore

lisciatore

lucidatore

lucidatore di bottoni

maceratore di unghie

macinatore

marcatore

molatore

molatore di bottoni

montatore

orlatore

paffatore bottonaio

pantografista

perforatore

pettinaio

piallatore

pomiciatore

pressatore

pulitore

raffinatore

raschiatore

ricavatore

rifilatore

rifinitore

riquadratore

saldatore

sbozzatore

scacciatore

schiacciatore

segatore

segnatore

selezionatore

selezionatore di bottoni

smerigliatore

snervatore

soffiatore

spazzolatore

spianatore

squadratore

squadratore

squadratore di tufo

stampatore

stampatore a pressa

stampatore di pettini

tagliatore

tartarugaio

tintore

tiratore

tornitore

Nell’ultimo Rapporto Istat, i bottonieri sono precipitati da 92 a 7 categorie:

bottonaio in legno

bottonaio in madreperla

bottonaio in stoffa

fresatore di bottoni

lucidatore di bottoni

molatore di bottoni

selezionatore di bottoni

I bottoni reali sono dimezzati, ma le categorie sono 13 volte di meno.

Non è un caso isolato. Se si confrontano le classificazioni delle professioni del Rapporto ISTAT tra il 1971 e oggi, ci si accorge che soltanto i mestieri religiosi sono aumentati. Nel 1971 erano 19, oggi sono 25. C’era roba come arciprete, curato, pievano, prevosto, addetto alla santa congregazione, canonico, cappellano, coadiutore, primicerio di arciconfraternita etc.

Nel 2014 molti mestieri sono scomparsi, ma altri sono entrati: l’imam, il rabbino, il ministro di culto evangelico, il patriarca, il nunzio apostolico, l’officiale di curia, il teologo, il teosofo e il vescovo. Un bendiddio.

È evidente che, religiosi a parte, il vecchio mondo del lavoro sta crollando. O almeno che tra i classificatori dell’Istat è scattato un potente bisogno di semplificazione. Il fenomeno è particolarmente evidente per i giornalisti, la cui situazione è simile a quella dei bottonai. Si sono quasi estinti. Come le foche monache.

Nel 1971 esistevano 42 sottospecie. Nell’ultimo rapporto sono diventate 16.

Nel 1971 nella categoria si trovava di tutto, come in un baule in cui era stata gettata alla rinfusa ogni attività legata alla scrittura:

autore di copione per rivista

collaboratore di agenzia di stampa, periodoci, quotidiani

commediografo

tecnico pubblicitario

commentatore radio e televisivo

riduttore

critico

recensore

correttore letterario

traduttore

drammaturgo

librettista

narratore

novelliere

paroliere di canzoni

poeta

romanziere

sceneggiatore

soggettista

scrittore pubblicista

scrittore

Non mancano, inoltre, naturalmente, tutti i sinonimi possibili della parola “giornalista”, declinati secondo ogni carica redazionale disponibile:

direttore di periodico o quotidiano

condirettore di periodico o quotidiano

redattore

redattore capo

cronista

inviato

inviato speciale

reporter

corrispondente

informatore

redattore

redattore capo

giornalista

scrittore

scrittore pubblicista.

Le specie sopravvissute nel 2014 sono soltanto 16:

commentatore della radio

commentatore della televisione

tele-radiogiornalista

corrispondente di agenzia di stampa

corrispondente estero

cronista

direttore di agenzia di stampa

direttore di periodico

direttore di quotidiano

redattore capo

redattore di articoli web

redattore radiofonico

reporter

giornalista radiofonico

giornalista televisivo

giornalista professionista

giornalista.

Come si nota la classificazione tende ad asciugarsi, slittando dal contentuto al mezzo e alla mansione. Non si spiegherebbe altrimenti la distinzione tra giornalista e giornalista professionista. È l’organigramma e il medium, più che la tipologia del lavoro, a guidare il criterio tassonomico. Carica e mezzo di comunicazione sono le uniche certezze rimaste in una professione i cui confini si sfaldano.

Sembrerebbe un problema astratto, invece è concreto.

In vita mia ho lavorato dentro redazioni, ho scritto articoli per la carta stampata e il web, ho fondato, diretto e collaborato con case editrici, ho scritto alcuni libri, ne ho curati altri, ognuno diverso. Da qualche anno lavoro per la TV.

E a me pare di avere fatto sempre la stessa cosa, più o meno: scrivere.

Forse nel 1971 sarei stato felice.

Sarei un uomo felice anche oggi, se soltanto esistessero meno enti previdenziali.

In vita mia ho versato contributi (contemporaneamente) ai seguenti istituti di previdenza:

INPGI (la cassa dei giornalisti assunti, e infatti l’ho pagata quando ero assunto)

INPGI2 (la cassa autonoma dei giornalisti non assunti, la pago da quando non sono assunto)

INPS (la cassa previdenziale base, che comprende i lavori di editoria. Se scrivi un libro inchiesta, non è un lavoro giornalistico. Se un giornale pubblica le inchieste che il libro raccoglie, invece, è un lavoro giornalistico. Se invece scrivi la didascalia-marchetta sotto la foto di un prodotto, è giornalismo)

ENPALS (la cassa dei lavoratori dello spettacolo che è confluita nell’Inps, non chiedetemi perché)

Mi manca l’ENASARCO. Ma non dispero.

Un giorno ho preso coraggio e ho provato a telefonare all’INPGI – cioè, scusate, all’INPGI2 – per renderli partecipi del mio dramma, ma non volendo essere riconosciuto, non ho detto il mio nome e mi è venuta fuori una voce contraffatta tipo maniaco.

– Mi scusi, signorina, il mio lavoro è oggettivamente giornalistico, anche se ci sono cose che oggettivamente non lo sono. Metti inventarsi una battuta. Cosa devo fare?

La signorina dell’INPGI – cioè, scusate, dell’INPGI2 – mi ha risposto.

– Non può fare due fatture, una per le Battute e una per le Domande?

Ho messo giù.

Ci trasciniamo sulle spalle una furia tassonomica e burocratica che ci grava addosso come una montagna di macerie, perché non rinuncia a tentare di incasellare e regolamentare ogni nostra attività come accadeva ai poveri bottonai nel 1971, anche se quelle attività non ci sono più o sono profondamente cambiate.

Non è un fatto nuovo. È un istinto millenario.

Dante faceva parte della corporazione degli Speziali e nel Trecento, a Firenze, l’Arte dei pellicciai e vaiai (la pelliccia araldica che indossavano i ricchi) contava 200 iscritti e quattro consoli, perché vaiai e pellicciai potevano avere interessi diversi.

Più di recente, durante il fascismo, il Ministero delle Corporazioni fu un modo di impedire ogni rivendicazione e protesta, anteponendo a esse il maggior interesse della Patria e del Duce. Nel Patto di Palazzo Chigi del 21 dicembre 1923, la Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Confederazione Generale delle Corporazioni «affermano il principio che l’organizzazione sindacale non deve basarsi sul criterio dell’irriducibile contrasto di interessi tra industriali e operai, ma ispirarsi alla necessità di stringere sempre più cordiali rapporti tra i singoli datori di lavoro e lavoratori».

Ogni conflitto è armonizzato a forza nel superiore interesse della Patria.

Il problema della classificazione del lavoro, anche del lavoro giornalistico, è quindi un problema di diritti e uguaglianza. Perché è il tentativo di fissare la grandezza del Bene che ci si propone di difendere. Di definire il bene comune. L’interesse del maggior numero possibile di persone.

Lo si può fare sottoponendo ogni interesse individuale a quello della Nazione o del Popolo, ma è una via da scartare perché il destinatario del Bene diventa così astratto o superiore che finirà necessariamente per schiacciare ogni interesse e opinione particolari.

La seconda via è cercare di ricominciare da categorie larghe, non dico classi, ma quasi.

Tornando ai bottonai, è evidente che gli interessi di un addetto alla paffatrice e di un addetto alla pressa, di un apritore di corna, di un maceratore di unghie o di corallaio finiranno per entrare in conflitto tra loro.

Tanto più l’interesse è definito, tanto meno persone riguarderà.

Redattore, redattore capo, cronista, inviato, inviato speciale, reporter, corrispondente, informatore, giornalista… A rileggere la classificazione Istat 1971 sembra di vedere scribi, gazzettieri, frati amanuensi che sgomitano per una definizione, anche se sono morti da secoli.

È quello che accade in Italia, non solo ai bottonai, non solo ai giornalisti. L’interesse generale – il Bene Comune – è stato sommerso da decine di tipologie contrattuali, casse previdenziali, sigle sindacali, associazioni di categoria. Si è spezzettato in così tanti frammenti che il frammento è l’unico bene rimasto, e nessuno vuole mollarlo.

Chi ne ha ancora sta abbarbicato ai propri privilegi residui, ed è pronto a difenderli con i denti dall’assedio di tutti quelli che non ne hanno più. Nel giro di qualche anno l’articolo 18 si chiamerà così perché riguarderà 18 persone.

L’unica sarebbe disboscare. Ricominciare da categorie larghe, fissare alcune regole universali ed elementari di dignità economica, etica e professionale, in modo da lasciare a ognuno la libertà di praticarle secondo il proprio estro o destino.

Si troverà sempre un borlonatore, un redattore capo, un addetto alla paffatrice o un recensore che avranno qualcosa da eccepire. Pazienza.

C’è una battuta di Pasolini, nel film di Abel Ferrara presentato a Venezia. Nell’ultima intervista ai Cahiers du Cinema poco prima di essere ucciso gli viene chiesto: «Lei si definisce poeta, regista, drammaturgo o giornalista?».

Pasolini risponde: «Sul mio passaporto c’è scritto semplicemente scrittore».

Ecco, Pasolini fu un grande scrittore, ma il mestiere è lo stesso: usare le parole per attaccare bottoni.