Le altre elezioni americane del 2016

L'8 novembre non si vota solo per il presidente ma anche per rinnovare Camera e Senato: e sono elezioni che contano quasi quanto quelle altre

di Francesco Costa – @francescocosta

Martedì 8 novembre negli Stati Uniti non si voterà soltanto per eleggere il nuovo presidente ma anche per rinnovare gran parte del Congresso, cioè il Parlamento americano: e il risultato delle elezioni per il Congresso – di cui si parla molto poco, in confronto alle presidenziali – sarà fondamentale per capire da che parte andranno gli Stati Uniti nei prossimi anni e quanto il nuovo presidente sarà in grado di realizzare le cose che ha promesso. Le elezioni del Congresso si tengono lo stesso giorno delle presidenziali ma sono una cosa separata, quindi è possibile – è successo più volte nella storia americana – che gli elettori scelgano il presidente di un partito e diano la maggioranza al Congresso a un altro partito. Se si tiene conto di come funziona il sistema istituzionale americano, si capisce perché questo esito è spesso persino probabile.

Cosa c’è in ballo l’8 novembre

Il Congresso degli Stati Uniti è diviso in due rami. La Camera dei Rappresentanti, la camera bassa, è composta da 435 deputati il cui mandato dura due anni: l’8 novembre del 2016 quindi saranno rinnovati tutti i seggi. Ogni deputato rappresenta un collegio, cioè viene eletto dagli elettori di un pezzetto di territorio americano sulla base della loro popolazione: per questo gli stati più popolosi hanno più deputati. Il Senato, la camera alta, è composto da 100 senatori: due per stato, a prescindere dalle dimensioni e dalla popolazione. Il mandato dei senatori dura sei anni, ogni due si rinnovano un terzo dei seggi; quest’anno sono in ballo 34 seggi.

Il Congresso degli Stati Uniti riunito in seduta plenaria. (AP Photo)

Com’è oggi la situazione

I Repubblicani hanno la maggioranza alla Camera dal 2010 e al Senato dal 2014: il loro controllo del Congresso ha limitato moltissimo le ambizioni dell’amministrazione Obama, che da anni non riesce a far approvare una qualsiasi importante riforma al Congresso. Il presidente Barack Obama ha governato soprattutto utilizzando gli ordini esecutivi: atti di portata limitata ma efficacia immediata, che possono essere emanati dal presidente senza autorizzazione del Congresso ma possono anche essere annullati o capovolti con la stessa efficacia immediata da chi succederà a Obama (mentre invece, ovviamente, il processo per abrogare una legge è molto più lungo e complesso).

Inoltre, c’è in ballo la nomina di almeno un giudice della Corte Suprema, il più importante organo giuridico del paese, e forse anche di più: un seggio è ancora vacante, dopo la morte del giudice Antonin Scalia, e il Senato si è rifiutato fin qui di esaminare ed esprimersi con un voto su Merrick Garland, il giudice scelto da Obama per succedergli, sostenendo che sarebbe inopportuno nominare un nuovo giudice per un incarico a vita durante un anno di elezioni. Nella prossima legislatura il Senato non potrà fare a meno di rimpiazzare Scalia, determinando l’equilibrio politico della Corte per anni (oggi ci sono quattro giudici progressisti e quattro conservatori). Inoltre alcuni giudici in carica sono piuttosto anziani: Ruth Bader Ginsburg ha 83 anni, Anthony Kennedy ne ha 80, Stephen Breyer ne ha 78. Potrebbero decidere di dimettersi, andando in pensione, oppure potrebbero morire.

Cosa c’entrano le elezioni presidenziali

Le elezioni del Congresso sono separate da quelle presidenziali, e nel sistema americano non esiste un vincolo fiduciario tra presidente e Parlamento, ma dal punto di vista politico un nesso evidentemente c’è: quando si vota per il presidente, la campagna elettorale per il Congresso risente molto della campagna elettorale per le presidenziali. Un candidato presidente in grado di generare grande entusiasmo tra gli elettori porterà a votare molte persone, e quelle persone probabilmente tenderanno a votare più volentieri i candidati del partito del candidato presidente che preferiscono; un candidato che fatica a generare entusiasmo e quindi a convincere gli elettori del suo partito ad andare a votare finisce per penalizzare anche i candidati al Congresso del suo partito.

Non solo: una volta ogni quattro anni, quando le elezioni del Congresso coincidono con le presidenziali, i candidati al Congresso vengono inevitabilmente associati dagli elettori con il candidato presidente del loro partito. Uno scandalo che coinvolga un candidato alle presidenziali di un certo partito finirà per danneggiare anche i candidati al Congresso di quel partito: come minimo ne saranno messi in imbarazzo, e dovranno decidere se dissociarsi o ritirare il loro sostegno, col rischio di essere considerati “traditori” da un pezzo della base del loro partito, oppure difenderlo col rischio di mettersi in cattiva luce con gli elettori meno legati politicamente a una parte o all’altra.

E quest’anno?

La campagna elettorale per le presidenziali del 2016 non ha precedenti nella storia statunitense, e non solo perché in un caso o nell’altro porterà all’elezione di un presidente come nessun altro prima, che sia perché venga eletta per la prima volta una donna o, sempre per la prima volta, un uomo senza nessuna precedente esperienza politica o militare. Donald Trump e Hillary Clinton hanno vinto senza grandi problemi le primarie dei loro partiti, eppure sono i candidati più impopolari da quando si misura la popolarità dei candidati con i sondaggi; e in questi mesi hanno avuto a che fare con attacchi informatici, un presunto tentativo internazionale di condizionare le elezioni, teorie del complotto, attacchi molto aggressivi e sorprese clamorose come il video del 2005 in cui si sente Trump vantarsi di essere un molestatore sessuale.

In questo momento nei sondaggi Hillary Clinton ha un vantaggio piuttosto largo: quasi sei punti sul piano nazionale, secondo la media realizzata da RealClearPolitics. Ma Clinton è in vantaggio anche nei singoli stati, che poi è il dato che conta di più perché le presidenziali americane si tengono stato per stato: se si votasse oggi e quanto prevedono i sondaggi si rivelasse azzeccato – come accaduto nel 2008 e nel 2012 – Hillary Clinton otterrebbe una vittoria larghissima, paragonabile a quella ottenuta da Bill Clinton nel 1996 contro Bob Dole se non addirittura a quella di George H. W. Bush nel 1988 contro Michael Dukakis. Il modello statistico del sito FiveThirtyEight, che analizza i dati dei sondaggi secondo la loro affidabilità e li pesa con altri dati sullo stato del paese, stima che oggi Clinton abbia l’86 per cento di possibilità di vincere le elezioni; un analogo modello statistico del New York Times dice che Clinton ha il 93 per cento di possibilità di vincere le elezioni. “Le possibilità di vittoria per Donald Trump si stanno avvicinando a zero”, ha scritto oggi il Washington Post.

Una situazione del genere, in cui un candidato è evidentemente strafavorito sull’altro, può avere conseguenze molto diverse sul voto del Congresso: alcuni elettori del Partito Repubblicano potrebbero decidere di non votare, dando per certa la sconfitta del loro candidato, penalizzando così anche i candidati Repubblicani al Congresso; oppure potrebbero essere gli elettori Democratici meno convinti da Clinton a non andare a votare, pensando che la sua vittoria sia scontata e quindi non serva votare per fermare Trump. Questo scenario, invece, danneggerebbe i candidati del Partito Democratico. Non è ancora chiaro quale tra i due scenari si stia verificando – in America molti stati permettono di votare in anticipo e quindi milioni di americani hanno già votato – ma storicamente il primo scenario si è verificato più del secondo.

Com’è la situazione alla Camera

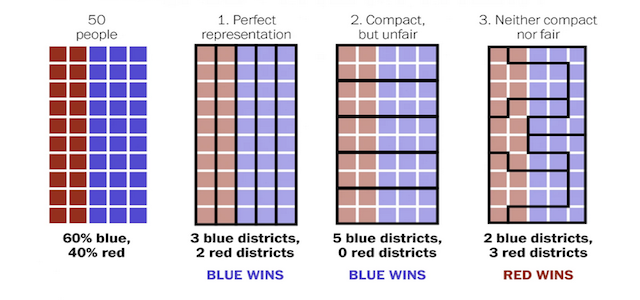

Per capire le elezioni alla Camera bisogna tenere conto di una peculiarità del sistema americano, il cosiddetto gerrymandering, che tra le altre cose ha fatto sì che nel 2012 i candidati del Partito Democratico alla Camera ottenessero complessivamente più voti di quelli del Partito Repubblicano, ma il Partito Repubblicano ottenesse una larga maggioranza dei seggi. Il gerrymandering è la pratica di ridisegnare i collegi elettorali in modo strumentale, cioè allo scopo di favorire questo o quel partito. I Repubblicani controllano la maggioranza degli stati americani e in questi anni hanno usato moltissimo il gerrymandering in modo da creare decine e decine di collegi per loro “sicuri”, in cui il numero di elettori tradizionalmente Democratici – quelli delle minoranze etniche e che vivono in città, per esempio – sia superato da quelli tradizionalmente Repubblicani.

Tutto questo è possibile per via del sistema elettorale maggioritario uninominale: un sistema in cui ogni collegio elegge un solo rappresentante. Un esempio, per capirci: un sistema di questo tipo, in un’area divisa in 5 collegi in cui i candidati dello stesso partito vincono anche solo col 51 per cento dei voti, porterebbe ad assegnare il 100 per cento dei seggi al partito che ha ottenuto il 51 per cento dei voti, e nessun seggio a chi ha ottenuto il restante 49 per cento. Insomma, dato un certo territorio, con una certa distribuzione delle preferenze elettorali, la spartizione di quel territorio in collegi può dare risultati molto diversi: e quindi può anche essere modificata in modo da favorire un partito. Lo schema qui sotto lo spiega meglio delle parole.

Per ottenere la maggioranza alla Camera, i Democratici dovrebbero confermare tutti i loro attuali seggi e strapparne ben 30 ai Repubblicani. Il problema è che, secondo i sondaggi, solo 37 seggi su 435 sono oggi davvero in ballo: e sei di questi sono occupati da candidati Democratici. Insomma, anche a causa del gerrymandering, i candidati Repubblicani uscenti che rischiano di perdere sono davvero pochi.

Anche per questo motivo, fino a qualche mese fa tutti gli analisti escludevano la possibilità che i Democratici potessero ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera nel 2016 e per molti anni a venire, salvo un nuovo ridisegno dei collegi elettorali statunitensi. Da qualche settimana se ne parla per via del crollo dei consensi di Donald Trump e quindi della possibilità che una parte degli elettori Repubblicani decida di non andare a votare. Gli studi più accurati e recenti dicono che Hillary Clinton dovrebbe vincere sul piano nazionale con almeno otto punti percentuali su Donald Trump, perché ci sia tra i due elettorati una differenza tale da condizionare anche il voto per la Camera. Un distacco così grande in un’elezione presidenziale non si vede dal 1996, quando Bill Clinton stravinse contro Bob Dole. Oggi Hillary Clinton ha un vantaggio medio di circa sei punti su Donald Trump, e sono usciti di recente sondaggi diversi che le danno un vantaggio molto più ampio e molto più stretto. Oggi la gran parte degli analisti considera possibile ma improbabile che i Democratici ottengano la maggioranza dei seggi alla Camera.

Al Senato, invece, è tutta un’altra storia.

Com’è la situazione al Senato

L’elezione del Senato non prevede collegi, quindi non c’è gerrymandering: ogni stato è un collegio, e tutti gli elettori di uno stato votano per scegliere entrambi i suoi senatori. Bisogna tenere conto però che solo un terzo dei seggi si rinnova l’8 novembre. In questo momento i Repubblicani controllano 54 seggi, contro i 44 dei Democratici (ci sono due senatori indipendenti: Bernie Sanders del Vermont e Angus King del Maine, che però si possono considerare entrambi praticamente dei Democratici). Dei 34 seggi che si rinnovano quest’anno, 24 sono occupati da un Repubblicano e 10 da un Democratico. Per ottenere la maggioranza, quindi, i Democratici hanno bisogno di confermare i loro 10 seggi e strapparne almeno 4 ai Repubblicani. Il 101esimo membro del Senato è il vicepresidente, e può votare su un provvedimento solo se il suo voto è decisivo, cioè se i senatori si esprimono metà per il sì e metà per il no: quindi i Democratici otterrebbero un seggio in caso di vittoria di Clinton, mentre i Repubblicani in caso di vittoria di Trump.

Fatti un po’ di conti, i Democratici hanno oggi ottime possibilità di strappare ai Repubblicani un seggio in Illinois e uno in Wisconsin. Ci sono solo altri quattro seggi con un senatore Repubblicano uscente che sono ancora in bilico secondo i sondaggi: è tra questi quattro che i Democratici devono cercare gli altri due seggi che gli servono per arrivare pari al Senato (gliene servono tre su quattro per avere la maggioranza anche in caso di vittoria di Trump). Questi seggi sono in ballo in Indiana, New Hampshire, North Carolina e Pennsylvania.

In Indiana i Democratici hanno candidato Evan Bayh, che aveva già fatto il senatore dal 1999 al 2011 e da allora è tornato a lavorare nel settore privato. Bayh è in vantaggio nei sondaggi ma ultimamente il suo sfidante Repubblicano, Todd Young, è dato in rimonta: Bayh viene criticato perché considerato parte dell’establishment e perché dal 2011 ha passato la maggior parte del suo tempo a Washington e non in Indiana. In Pennsylvania la candidata dei Democratici è in vantaggio da quest’estate; il candidato dei Repubblicani è un moderato che sta facendo molta fatica a gestire gli eccessi della campagna elettorale di Trump.

In North Carolina è favorito il candidato dei Repubblicani, che però sta portando avanti una campagna elettorale piuttosto scadente, investendo poco in spot televisivi e attività di propaganda porta a porta. In New Hampshire invece la situazione è apertissima e molto interessante: la governatrice uscente, Maggie Hassan, sfida la senatrice uscente, Kelly Ayotte, una Repubblicana moderata molto danneggiata dalla campagna elettorale di Trump. Qualche giorno fa, durante un dibattito televisivo, Ayotte ha detto che Trump è «assolutamente» un modello per i bambini americani.

Dopo aver ricevuto una montagna di critiche Ayotte ha detto di essersi espressa male e che «né Clinton né Trump sono un modello per i nostri figli». La marcia indietro non ha limitato i danni, e da allora le tv trasmettono spot come questo, realizzati dal comitato Hassan e dai gruppi che la sostengono:

Questi calcoli comunque reggono finché i Democratici riescono a confermare il loro controllo di un seggio in Nevada, dove il capo dei Democratici al Senato, Harry Reid, ha deciso di non ricandidarsi e andare in pensione. In questo momento in Nevada il candidato dei Repubblicani, il deputato Joe Heck, è in vantaggio di circa tre punti percentuali sulla procuratrice Catherine Cortez Masto, candidata con i Democratici. Se Heck dovesse vincere, strappando così un seggio ai Democratici, per i Repubblicani diventerebbe improvvisamente molto più semplice conservare la loro maggioranza. Anche per questo negli ultimi giorni i pezzi grossi del Partito Democratico stanno concentrandosi molto sul Nevada: lo stesso presidente Barack Obama ha fatto un comizio in Nevada proprio domenica.

Il modello statistico del sito FiveThirtyEight dice che in questo momento i Democratici hanno il 68 per cento di possibilità di uscire dalle elezioni dell’8 novembre con una maggioranza al Senato; anche il New York Times ha calcolato il 68 per cento.