Smalltown Boy (Pt I)

La prima volta che mi sono sentito addosso la non vita io non lo sapevo che quella era la non vita.

Non avevo neanche un nome con cui chiamarla, e per un sacco di tempo l’ho scambiata con un’altra cosa e l’ho chiamata benzina.

Ero giovane, potevo avere sì e no diciannove anni, e la patente l’avevo presa da poco.

Era sera, era tutto buio e io ero a un distributore automatico. Qua i distributori automatici sono sempre mezzi sfasciati, e un sacco di volte pure senza luci, con le macchinette mangiasoldi isteriche che fanno le schizzinose e le banconote se le prendono solo quando sono lisce e nuove, e io come al solito mi ero innervosito, e un rivolo di benzina m’era finito addosso, sui jeans, che per fortuna sono di tela dura e assorbono un poco meglio.

I jeans non me li ero messi apposta per fare benzina, me li mettevo sempre, nell’armadio ce li avevo addirittura separati a seconda del colore: blu scuro quelli per uscire, un poco stinti, oppure chiari, quelli per tutti i giorni.

Li mettevo perché a me, quando sono nervoso oppure c’è molto caldo (in questo posto dove abito quasi sempre), sudano le mani fino a gocciolare per terra.

I jeans li usavo per questo: perché per esempio mi ci asciugavo sopra i palmi quando c’era compito in classe, una cosa che mi faceva sudare al punto che la penna manco scriveva più sul foglio. E allora mi dava sollievo strofinarmele sui jeans come fossero stati la lampada di Aladino.

Solo che questo genio non usciva mai, a voglia di asciugare, il compito me lo dovevo fare da solo, e anzi più strofinavo e più uscivano gocce, quindi diciamo che alla fine i jeans, con quel minimo di capacità di assorbimento, erano più che altro un palliativo.

Però è anche vero che un palliativo, durante un compito in classe, può fare la differenza tra prendere sei e lasciare la materia, quindi io per non sbagliare mi mettevo sempre i jeans.

Comunque adesso facevo questa puzza di benzina, e la sentivo forte, ma ero tranquillo perché pensavo che sarebbe svanita presto: la benzina evapora in fretta per la questione del numero di ottani.

A diciannove anni mi ricordavo ancora qualcosa di chimica, perché, anche se in chimica ero scarso forte, mi piacevano molto quei box colorati tipo curiosità che saltavano davanti agli occhi dai riquadri del libro, una cosa che forse gli autori inserivano apposta per fare i simpatici (nella pia illusione di poter far risultare simpatico a qualcuno un libro di chimica) e uno di questi era un lo sapevate che? sulla benzina che evapora in fretta per un qualche motivo legato agli ottani.

Quindi, un poco per colpa mia e un poco per colpa di questo modo balordo di scrivere i libri scolastici, mi è rimasta la nozione che la benzina evapora in fretta, senza però avere mai avuto la minima idea di cosa sia questo numero degli ottani.

Io comunque avevo appena finito l’allenamento al campo scuola, e mi ero fatto la doccia nello spogliatoio, e mi ero portato il cambio nel borsone, e avevo fatto tutto apposta per non perdere tempo e arrivare a un’ora decente al compleanno di mia cugina, e adesso non mi andava proprio di mandare all’aria tutta l’organizzazione della giornata e tornare a casa a cambiarmi.

Questa cosa in effetti continuo a farla anche adesso, che di anni ne ho quasi quaranta, e anche se la mia città è una piccola città di provincia, io quando esco da casa poi cerco di non tornarci più: carico il borsone e mi raggruppo le cose che devo fare fuori tutte in un’unica uscita, in modo da non dovere fare avanti e indietro, come invece fanno tantissimi che conosco, perché tanto la città è piccola, che ci vuole a tornare un attimo e poi uscire di nuovo?

Quindi ho voluto credere, fortissimamente credere, che nel tragitto dal distributore fino al villaggio Miano gli ottani – che secondo me erano una specie di esercito, tipo gli ascari, ciascun soldato con un piccolo deumidificatore in dotazione – avrebbero fatto evaporare la benzina dai jeans, se non tutta comunque quasi tutta, e la puzza si sarebbe sentita molto meno. Anzi, magari, se facevo il giro largo e perdevo un poco di tempo, non si sarebbe sentita proprio. Ed effettivamente quando sono arrivato al compleanno di mia cugina puzza non ce n’era più.

Però non ce n’era più soltanto per me, che ormai mi ci ero abituato, e anche se effettivamente la macchia sui jeans si era asciugata quasi tutta, gli altri la puzza la sentivano forte lo stesso.

Allora quando mio zio mi ha aperto la porta, io a causa della mia cieca fiducia nei riquadri colorati del libro di chimica, varcavo quella soglia con molta serenità, sentendomi perfettamente in ordine, puntuale, molto orgoglioso della mia organizzazione borsone-a casa-non ci torno-risparmio-tempo, e anche discretamente pulito.

Quindi sono entrato, ho salutato la nonna, gli altri zii, ho fatto gli auguri a mia cugina (era piccola, allora, mia cugina, mi sa che faceva nove o dieci anni) ho girellato per il salone, e per i primi cinque minuti chi ci ha pensato più alla macchia evaporata ma ancora puteoloente? Me l’ero scordata proprio, e oltretutto nessuno mi stava facendo notare niente.

E infatti secondo me il numero degli ottani(qualunque cosa esso sia) c’ha anche un’altra proprietà che i chimici ancora non hanno studiato bene, e cioè che se li lasci sprigionare dentro un salone pieno di tuoi parenti durante il compleanno di una tua cugina piccola ci vogliono un buon numero di minuti prima che qualcuno si chieda chi è che ha invitato il benzinaio e soprattutto perché questo gran maleducato prima di venire alla festa non si sia degnato di cambiarsi la tuta.

Infatti dopo un poco, a uno a uno e come seguendo un turno assegnato con l’eliminacode, i miei zii, le mie zie e i miei cugini più grandi e poi pure mia madre e mio padre si sono avvicinati e mi hanno preso in disparte per dirmi una cosa senza farla sentire agli altri, cioè chiedermi come mai facevo questo feto che non erano sicuri di cosa fosse, ma gli pareva come di benzina, e se per cortesia gli spiegavo cosa caspita mi era successo.

Un po’ mi sembravano in apprensione, preoccupati, e siccome non ce n’era motivo, a ognuno che me lo chiedeva gli rispondevo eh lo so, mi dispiace, ma che ci posso fare, ho fatto rifornimento all’automatico e uno sgriccio di benzina m’è finito sopra ai jeans, portate pazienza per favore, che non mi va di tornare a casa a cambiarmi.

E allora loro, che magari temevano di avere preso la traversa del villaggio Miano sbagliata ed essere finiti per sbaglio a Tel Aviv e io fossi uno di quei kamikaze che si danno fuoco per fare attentati durante le feste di compleanno o che magari mi avesse investito un’autobotte piena di nafta sulla strada per Priolo o altre catastrofi politico-ambientali di questo tipo, si rassicuravano e facevano il sorriso che fanno quelli che ti vogliono bene quando sentono lo scampato pericolo e magari ti toccano pure su un braccio o ti arruffano i capelli per sincerarsi che sei veramente tutto intero.

Io ero anche contento e mi sentivo attraversato da questo piacevole calore che gli usciva dal fiato mentre dicevano quelle parole sul genere ah, va bene, meno male, l’importante è che non è ti sei fatto niente, e poi già che ormai sei grande e c’hai la macchina, con quelle risate di accondiscendenza come per dire ma com’è che ci fai sempre spaventare, e altre frasi così.

Poi, quando ormai tutta la stanza si era fatta confidare tramite colloquio strettamente personale e molto riservato questa cosa che mi ero pisciato addosso la benzina come un bambino, sono ritornati ognuno a fare quello che stava facendo prima e si sono allontanati.

Però secondo me continuavano a guardarmi, soltanto da più lontano.

Si andavano a sedere su un divano o su una sedia, si mettevano a chiacchierare tra loro oppure a mangiare i rustici e ogni tanto, con la bocca mezza piena, mi lanciavano uno sguardo di valutazione.

Naturalmente loro tutto volevano tranne farmi sentire a disagio per questa cosa della benzina, erano i miei zii, i miei parenti, le persone più care della mia cerchia di affetti, e io non ero neanche sfiorato dall’idea che loro in qualche modo, ma nemmeno involontariamente, intendessero farmi sentire in imbarazzo.

Però mi guardavano lo stesso in quel modo dei fumetti quando hanno la nuvoletta che pensa tsk tsk, e secondo me un poco scuotevano anche la testa.

E anche se non la scuotevano veramente, per me che sono paranoico, era come se la scuotessero lo stesso, e infatti mi sembrava che lo stessero proprio facendo, perché se anche non lo stavano facendo si capiva che avevano molta voglia di farlo e stavano facendo uno sforzo enorme a trattenersi, quindi forse la scuotevano di nascosto, appena io giravo gli occhi, per non farmi rimanere male.

Insomma, io sentivo questa specie di reprimenda che mi si appiccicava addosso molto più del feto di benzina, e dopo un poco mi sono accorto che stavo pure cominciando a sentirmi in colpa.

Ma non perché stessi appestando l’aria a tutti, o rovinando l’ossigeno che respiravano i piccoli polmoni di mia cugina bambina, no, io lo sapevo benissimo che non era per la puzza che mi stavano biasimando con questo coro di occhi e tsk tsk appena mormorati dentro al loro cervello.

Io mi sentivo in colpa perché ero stato un inchiappato di prima categoria e mi ero buttato la benzina addosso come un pezzo di Giufà.

In quel periodo della mia vita stavo cercavo di combattere con risolutezza questa incapacità (che poi più che incapacità è scarsa voglia) di fare operazioni pratiche.

Le operazioni pratiche non mi sono piaciute mai, neanche da giovane. Mi annoiavano allora e mi annoiano pure adesso, mi viene il nervoso, e cerco di evitarle più che posso.

Se per caso si fulmina la lampadina, mi secca cambiarla, prendere la scala, aprirla, salirci, svitare quella vecchia, stare attento che poi non si rompa o rimanga incastrata dentro al portalampada, poi sostituirla con quella nuova, e quindi controllare se ha l’attacco piccolo o quello grosso, di quanti watt era quella vecchia, comprarne una uguale, poi risalire sulla scala, scendere dalla scala, riporre la scala, insomma se per caso si fulmina la lampadina io nel pensier mi fingo tutta questa serie di future azioni fastidiose e penso: no, mariasanta, m’annoia, mi siddìa, non lo voglio fare, m’autta, e resto al buio fino a quando non arriva un qualche mio congiunto di formazione illuminista a trarmi fuori dalle tenebre.

In Sicilia, quando sei uno come me, si dice che sei un vile, e a me questa cosa ha sempre fatto molto effetto, nel senso che alle mie orecchie continua a suonare proprio come un’offesa bruciante, perché vile fa pensare a codardo, pauroso, pusillanime, a Orlando e Rinaldo, che se uno dei due diceva vile all’altro quello gli rispondeva marrano e finiva che si tagliavano la faccia a vicenda con le sciabole, e quindi vile mi fa sentire subito come se dovessi scattare in piedi a difendere il mio onore, dimostrare il mio coraggio, fargliela vedere a tutti e ammazzare chi l’ha detto a tumpulate con lo scruscio e coltellate con l’aglio.

Invece qua vile sta semplicemente per pigro, e quello sono io, e quindi è inutile che m’offendo e nomino i padrini per il duello alla pistola: me la devo tenere e basta, non è un’offesa da lavare col sangue, non nel mio caso almeno. Nel mio caso è la verità e la devo sopportare.

Però a diciannove anni questa cosa di essere un vile e un temperamento decisamente poco pratico io non l’avevo ancora accettata, e soprattutto non l’avevano ancora accettata manco gli altri (cosa che mi impediva perfino di pensare che un giorno l’avrei accettata io), per cui provavo a scrollarmi di dosso questa immagine che tutti avevano di me come di uno che non aveva manualità, babbo, distratto, tonto, con la testa sulla luna.

E ora questo fatto della benzina mi stava facendo perdere un sacco di punti, tutti quelli che secondo me mi ero guadagnato prendendo la patente a primo colpo, oppure dimostrando organizzazione col farmi il borsone, uscire da casa una volte per tutte, ottimizzare il tempo, riuscire a fare tutto senza fare viaggi avanti e indietro.

Un poco di benzina sui jeans ed ero tornato al primo schema del videogioco, con tutta la famiglia che pensava, senza manco avere il coraggio di dirmelo: niente, è scimunito, che ci può fare, non è cosa per la quale.

Dove con non è cosa per la quale secondo me intendevano proprio lo stare al mondo, una specie di invalidità cronica per la quale forse era meglio se andavo all’Inps e facevo la domandina per l’accompagnatore.

E quindi per un sacco di anni, dopo quel compleanno di mia cugina, sono andato avanti così, a pensare che ero un po’ la pecora nera di questa mia famiglia in cui l’orientamento filosofico prevalente era il pragmatismo, il sapere fattivo, la tecné, le cose che si mangiano, quelle che si toccano e soprattutto quelle che si aggiustano.

Infatti – per ragioni che forse saranno legate a qualche gene archimedeo – i miei parenti sono tutti dei Pico della Mirandola dell’aggiustaggio, e sanno mettere a posto qualunque cosa che abbia un funzionamento meccanico, elettrico o idraulico, e quando anche non sono in grado di costruirsi da soli questo o quell’aggeggio, sono senz’altro in grado di smontarlo e rimontarlo meglio di com’era stato montato in fabbrica da quelli che montano le cose per mestiere.

Per cui sono rimasto a lungo convinto che imparare a fare certe cose fosse l’unico modo per ottenere la loro approvazione incondizionata, e che per questo sulla mia ammissione definitiva al club gravassero ancora tutta una serie di però:

– il picciotto è sapurito però

– il picciotto è assancato però

– il picciotto è abbissato però

e insomma tutti questi però andavano a significare un unico difetto generale cioè che ero un inchiappato e una testa persa.

Un macro difetto che poi si declinava in tutta una serie di altri micro difetti derivati, occasione per occasione, e che smentire adesso, dopo che non sapevo manco fare benzina all’automatico senza fetere a sette cani, sarebbe stato tutto una salita, con la pendenza che di colpo era aumentata del dieci per cento.

Io, sbagliando, attribuivo questo biasimo (che poi alla fine non era manco un vero biasimo) alle differenze di carattere, ovvero di propensione verso qualcosa anziché qualcos’altro, tra noi e le persone che ci circondano.

E così, per estensione, tendevo a pensare che nella mia città ci si giudicasse tra noi sul parametro di quanta frizione facessero i nostri caratteri quando stavamo vicini.

E siccome in provincia si sta sempre tutti molto vicini, queste frizioni si producevano ogni cinque minuti, e generavano svariate sensazioni, tutte innescate dal coefficiente di differenza tra le nostre attitudini e quelle degli altri, con esiti quasi sempre infausti: tipo che uno si sentiva respinto, oppure svilito, oppure inadatto, oppure certe volte pure più sperto degli altri.

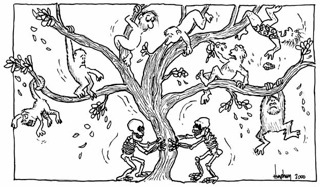

E insomma tutti i gruppi umani a cui uno apparteneva – la famiglia, gli amici, la classe di scuola, la squadra dove giocavi, gli altri ragazzi del condominio, gli abitanti del tuo quartiere, e così via – appena riscontravano una qualche difformità in un loro membro era come se non aspettassero altro.

E infatti subito scattava la sottolineatura: attenzione che lui fa così, però non si fa così, si fa come facciamo noi, e se lui fa in un altro modo, allora lui è un po’ meno noi di quanto lo siamo noi, quindi forse con noi non c’entra molto, ed è meglio se lo facciamo notare a tutti, in modo che si sappia in giro.

In pratica per me la provincia era come quella cosa dell’alone viola nello spot anti-aids che è rimasto famoso e che girava in tv proprio in quegli anni: un posto dove se poco poco avevi una sfumatura diversa, subito c’era qualcosa o qualcuno che la segnalava agli altri.

E questo nel bene come nel male, nel senso che l’alone viola poteva pure essere una qualità, e se per esempio eri molto bravo a giocare a pallone o cantavi con una bella voce oppure avevi un cicia enorme subito ti appioppavano addosso questo segno distintivo, che era la tua peculiarità e che da quel momento in poi ti avrebbe reso riconoscibile.

Il fatto è che anche quando era una cosa buona, alla fine tu diventavi quella cosa, e finiva che eri u iucaturi oppure u cantanti oppure lo scicchigno.

Insomma finiva che tutti c’avevano una maschera, come nella commedia dell’arte, e che quella maschera eri tu, la dovevi portare sempre, pure quando non era carnevale, e sotto, al posto di esserci tu, non c’era niente.

Per la verità sotto qualcosa c’era, ma non gliene fregava niente a nessuno, perché la provincia fa questo: esalta la differenza, quale che sia, e la esalta perché l’uniformità già la conosce, e la conosce così bene che ormai la annoia.

E la annoia perché tutto quello che di te dovevamo sapere già lo sappiamo, ed è che sei uno come tutti gli altri, e quindi c’è poco da indagare e niente da approfondire.

Questa cosa può fare venire voglia di dimostrare che uno è anche qualcos’altro, cioè che non è proprio esattamente uguale a tutti gli altri, ma che ha le sue particolarità.

E allora magari succede che queste sue particolarità anziché nasconderle comincia a esibirle. E là è fottuto.

Perché succede che se fai così diventi lo strambo, il pazzo, lo scattiato (in caso di femmina: buttana, genericamente inteso come eccentrica) e quindi subito scatta il contrassegno al negativo.

Che poi effettivamente, io nel mio provincialismo, anche ora continuo a pensare che chi esibisce, qualunque cosa esibisca, un poco strambo c’è, non ci posso fare niente. L’unica contromisura che riesco a opporre a questo automatismo è fare una specie di tara al giudizio che do di questi individui, nettandola dell’impressione iniziale di bizzaria. Non serve a molto, perché la prima impressione non se ne va mai. Però uno si sente più corretto.

Questo conformismo un po’ esasperato che c’è in provincia può generare anche tipi umani appositi, cioè i provocatori, quelli che si divertono a sembrare strani, oppure che ci si cimentano apposta, con un intento che secondo loro è pedagogico, e consiste nell’educare la cittadinanza a essere meno gretta o a superare certi pregiudizi.

Questi qua ce la mettono tutta per farsi notare, con quello zelo molto épater le bourgeois che è uno degli indicatori più efficaci della provincialità. Però di loro ne parlo dopo.

La mia analisi dell’abitare in provincia all’epoca era superficiale, e si fermava qua, con me che accettavo questa cosa e la prendevo anche bene, con ironia, perché alla fine io quando capisco più o meno i meccanismi di qualcosa, smetto di giudicarla e mi comincia a sembrare normale, se non addirittura a piacere: sapere come funziona mi placa un poco l’ansia. Non perché sia uno di quei tipi analitici, che amano sviscerare: più che altro è perché se so come funziona, posso usarla a mio vantaggio, con quello che qua si chiama u trasi e nesci, e mi posso chiamare una volta dentro e una volta fuori, a seconda di come mi conviene.

Quindi questo post per ora si ferma qua. Però magari, se nel frattempo qualcuno l’ha letto senza morire di vecchiaia prima di arrivare alla fine, poi ricomincia.