Come le playlist stanno cambiando la musica

Quelle di servizi come Spotify e Apple Music possono rendere famosissimi artisti sconosciuti, e questo influenza sempre di più il modo in cui vengono pensate le canzoni

Quando lo scorso marzo il rapper canadese Drake ha fatto uscire il suo ultimo disco, More Life, presentandolo come “una playlist”, i giornalisti musicali non sapevano bene come comportarsi. Qualcuno ha accettato la definizione senza farsi troppi problemi, qualcuno ha provato a ipotizzare le ragioni dietro la scelta, qualcuno ha tagliato corta la questione: «è semplicemente un disco, gente». Altri ci hanno letto un tentativo di adattarsi a quello che da qualche anno è uno dei medium più popolari al mondo per ascoltare la musica, capace di trasformare cantanti sconosciuti in star dell’industria musicale e di cambiare il modo in cui le etichette discografiche e gli stessi artisti pensano il proprio mestiere: le playlist dei servizi di streaming musicali.

Al momento, gli utenti di Spotify – uno dei più popolari servizi di streaming musicali al mondo, insieme ad Apple Music – passano metà del tempo sulle playlist create da loro o da altri, quando ascoltano musica sull’app. È una tendenza cominciata qualche tempo fa: già nel 2015 un sondaggio della società britannica di ricerche di mercato MIDiA Research aveva mostrato che le persone che sui servizi di streaming musicale ascoltano soprattutto le playlist erano più di quelle che ascoltano principalmente i dischi. Spotify, Apple Music, Google Music, Pandora, Tidal, hanno approcci eterogenei alla compilazione delle playlist, che però si possono dividere in alcune grandi categorie: quelle preparate dallo staff del servizio di streaming; quelle compilate in larga parte da un algoritmo che valuta la popolarità delle canzoni tra gli utenti; quelle personalizzate, generate automaticamente attraverso un algoritmo che si basa sulle preferenze del singolo utente; quelle messe insieme dagli utenti.

Le playlist che hanno l’influenza maggiore sull’industria musicale sono quelle che i servizi di streaming mettono a disposizione di tutti i propri utenti, e che possono essere generate da un algoritmo, preparate con cura da una squadra di esperti di musica, o frutto di un’integrazione tra un sistema e l’altro. Ci sono quelle molto di nicchia, come le “canzoni country che parlano di pesca”, e che difficilmente possono fare le fortune degli artisti che ci finiscono dentro. E poi ci sono quelle più importanti, come la “Today’s Top Hits” di Spotify, ascoltate ogni giorno da decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Wired ha recentemente raccontato la storia di “Call on Me”, una canzone della cantante australiana Starley, che quando la diffuse pensava sarebbe stato il suo ultimo, fallimentare tentativo di sfondare nella musica, prima di dedicarsi a un altro mestiere. La canzone è uscita nel luglio del 2016, e attualmente è all’80esimo posto della classifica di Billboard, la più importante del mondo, ed è diventata disco d’oro o di platino in nove paesi diversi.

Tutto è cominciato un paio di mesi dopo l’uscita della canzone, quando un dipendente di Spotify che si occupa del lato editoriale l’ha aggiunta all’edizione danese della playlist “New Music Friday”. I dati a disposizione di chi si occupa delle playlist indicano quali canzoni sono le più ascoltate, quelle che vengono saltate meno dagli utenti, quelle salvate più di frequente nei preferiti, e quelle ripetute in loop più volte: “Call on Me” era una di quelle. Pian piano, i dipendenti di Spotify l’hanno messa in playlist sempre più importanti, e poi in playlist internazionali, verificando che otteneva sempre successo. A metà ottobre, c’erano circa un milione di persone che la ascoltavano ogni giorno: e quindi è finita nella “Today’s Top Hits”, che ha 14,4 milioni di follower. Da allora, è arrivata ad avere 2,6 milioni di riproduzioni in un solo giorno, a febbraio. Un suo remix è stato ascoltato 360 milioni di volte.

Nick Holmsten, a capo della parte editoriale di Spotify, dice che è capace di guardare i dati sull’ascolto delle canzoni e prevedere quale sarà una hit nel giro di sei mesi. Quando una canzone finisce nella playlist “Today’s Top Hits”, ha spiegato, è quasi impossibile che vada male: è destinata a diventare “virale”, anche se la maggior parte delle persone non l’ha mai sentita. La playlist ideale, ha spiegato a BuzzFeed Rocío Guerrero Colomo, la responsabile dei contenuti ispanici di Spotify, ha una cinquantina di canzoni, e dura dalle tre ore alle tre ore e mezza: molto ricca, ma non sterminata. Il titolo, e quindi il tema, può essere più o meno specifico, ed è accompagnata da un’immagine di copertina e da una breve descrizione. Le playlist sono però curate costantemente, per eliminare le canzoni che i dati mostrano non essere molto popolari, e provarne altre che possono funzionare meglio. A volte le canzoni che non vanno più forte vengono spostate in un’altra playlist, e acquisiscono nuova popolarità. Altre volte basta cambiare l’immagine per rendere una playlist più attraente.

Spotify, che è diventato popolare diversi anni prima che venisse introdotto Apple Music, ha un approccio distintivo nella compilazione delle playlist, che si rifà a quello di Pandora, il primo, vero servizio di streaming musicale. Spotify fin dall’inizio ha puntato soprattutto sulle playlist personalizzate, messe insieme da un algoritmo che si basa sugli ascolti dell’utente e sulle sue preferenze musicali (che vengono esplicitamente chieste, al momento dell’iscrizione). Ogni settimana, gli utenti di Spotify possono ascoltare “Discover Weekly”, una playlist personalizzata con canzoni che secondo i dati sono affini ai loro gusti. Gli algoritmi alla base di “Discover Weekly” sono complessi e sono stati perfezionati negli anni.

Apple Music, al contrario, ha annunciato solo recentemente la sua versione di “Discover Weekly”. Ma da quando è stato lanciato, nel 2015, il servizio ha sempre puntato sull’autorevolezza delle persone che preparano le sue playlist. Il servizio ospita Beats 1, la radio della marca di prodotti audio Beats Electronics, fondata dal produttore Dr. Dre e dal fondatore dell’etichetta Interscope Jimmy Iovine, che Apple acquisì nel 2014. Pescando tra i collaboratori di Beats, Apple Music ha coinvolto gente come Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails, e famosi DJ e produttori, come Zane Lowe di BBC Radio 1. Tra gli altri, cura la parte editoriale di Apple Music Scott Plagenhoef, ex direttore di Pitchfork, tra i più seguiti e autorevoli siti di musica al mondo. «Compilation definitive fatte da persone che conoscono il proprio mestiere», è lo slogan con cui riassume Reznor la filosofia di Apple Music.

Le playlist fanno quello che facevano e continuano a fare le radio: fanno ascoltare canzoni nuove alle persone, che diversamente non avrebbero occasione di sentirle. Ma per avere una propria canzone in radio, nella maggior parte dei casi, bisogna essere abbastanza famosi. È rischioso per un dj radiofonico passare una canzone sconosciuta, e lo è di più passarla abbastanza volte da farla entrare in testa agli ascoltatori: soprattutto perché non può avere lo stesso immediato feedback che hanno i servizi di streaming. In questo senso, Spotify e Apple Music sono più meritocratici: se un canzone funziona molto, si farà strada di playlist in playlist, sempre più importanti, indipendentemente da quanto sia importante chi la canta. Se la notorietà di molti artisti che fanno successo con una canzone svanisce in fretta, c’è anche chi ha molta fortuna: prima che diventasse una delle cantanti più famose al mondo, quando ancora non era nelle classifiche e nelle radio americane, la cantante neozelandese Lorde era finita nella playlist di Spotify “Hipster International” di Sean Parker, il fondatore di Napster, ottenendo una prima, grande visibilità. Una delle canzoni più popolari del 2015, “Take Me To Church” di Hozier, deve il suo successo in buona parte al fatto di essere stata in cima alle principali playlist di Spotify per mesi.

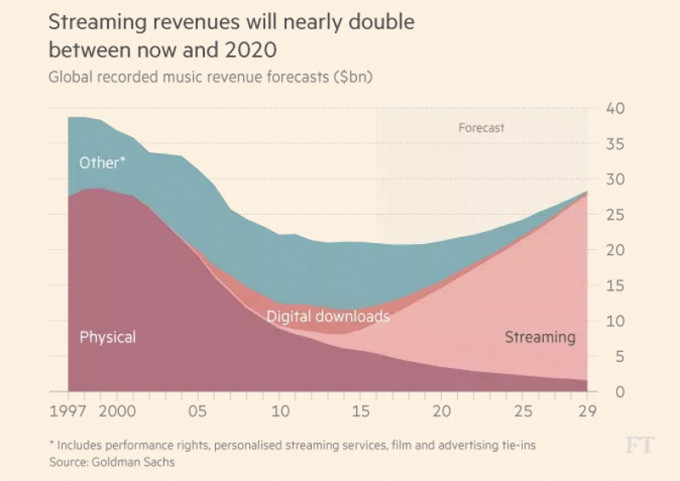

La diffusione dei servizi di streaming musicale ha ravvivato l’industria musicale (l’ha addirittura salvata, secondo qualcuno): oggi tutti i servizi, insieme, hanno oltre 100 milioni di utenti paganti. Sono numeri che erano inimmaginabili, quando alla fine degli anni Novanta la diffusione della pirateria musicale e di Napster aveva messo in crisi i guadagni dell’industria discografica internazionale. Spotify ne ha 43 milioni: il servizio ha una versione gratuita, con le pubblicità, e una a pagamento a 10 euro al mese (ci sono opzioni per spendere meno con un account condiviso). Apple Music ne ha circa 21 milioni, è solo a pagamento, a 10 euro al mese. Entrambi hanno uno sconto per gli studenti, a 5 euro al mese.

(via Financial Times)

Ogni servizio ha un modo diverso di distribuire gli incassi: generalmente, per ogni canzone ascoltata per più di 30 secondi, Spotify e Apple Music si tengono circa un quarto dei guadagni, ne danno un quarto alle etichette discografiche, e spartiscono il resto tra l’artista e chi si occupa della gestione dei diritti della canzone. Per ogni riproduzione su Spotify, all’artista vanno in media dagli 0,006 dollari agli 0,008. Sono pochi, ma diventano tanti se, come Drake, ottieni 4,7 miliardi di riproduzioni in un anno su Spotify. L’idea che le persone, avendo a disposizione un modo semplice di avere accesso immediato a quasi tutta la musica che vogliono, siano disposte a pagare un abbonamento mensile si è rivelata azzeccata. Ma Spotify e Apple Music offrono cataloghi con oltre 30 milioni di canzoni, un numero che può essere respingente e creare disorientamento tra chi non sa esattamente cosa vuole.

È qui che intervengono le playlist, che guidano gli utenti selezionando al posto loro le canzoni che delle persone o degli algoritmi pensano possano piacere. Il progressivo spostamento delle abitudini di ascolto degli utenti verso le playlist, e quello parallelo del mercato musicale verso gli streaming, hanno un’influenza sui cantanti e sulle band, non solo nelle loro scelte legate al marketing e alla distribuzione, come nel caso del disco di Drake, messo sul mercato solo in versione digitale come playlist. L’influenza delle playlist riguarda anche le scelte artistiche. Darius Van Arman, co-proprietario di Secretly Group, una confederazione di etichette indipendenti americane che distribuisce gente come Bon Iver, Angel Olsen e i The War on Drugs, ha spiegato al Guardian che le case discografiche indipendenti riescono a tenere il passo di quelle più importanti (le cosiddette major) per quanto riguarda gli streaming, ma che crede sia «inevitabile che il mercato investirà sempre di più in musica che si presta a essere ascoltata a ripetizione». Van Arman ha fatto notare che artisti più sperimentali, quelli con una forte credibilità, i cui dischi sono recensiti benissimo ed elogiati dagli esperti di musica ma che difficilmente sono adatti ad essere ascoltati molte volte, avranno probabilmente difficoltà a guadagnare nel nuovo mercato musicale.

Il fatto stesso che molte playlist sui servizi di streaming non siano più identificate da un genere, ma per esempio con un giorno particolare della settimana (“Domenica di relax”) o un’attività particolare (“Viaggio in macchina”), indica un tentativo di chi gestisce la parte editoriale dei servizi di streaming di crearsi un’identità riconoscibile e di differenziarsi in un mercato in cui tutti, sostanzialmente, offrono la stessa merce. Questi sforzi, alla lunga, finiscono però anche con l’influenzare le categorie in cui siamo abituati a dividere le canzoni: i generi per come li conosciamo potrebbero smettere di essere l’unico modo per classificare la musica, se ad ascoltare una serie di canzoni che in comune hanno il fatto di poter essere “cantate sotto la doccia” sono milioni e milioni di persone.

– Luca Sofri: Playlist (2006)