Provateci voi, a essere Phil Collins

Che ha scritto un'autobiografia avvincente e spietata con se stesso, perché malgrado decine di milioni di dischi venduti è uno di noi, incasinati

di Luca Sofri

altre

foto

Non so se dovrei spiegare che non sono del tutto obiettivo su Phil Collins. Ma lo spiego. A tredici anni, col liceo, mi trovai in un gruppo di amici nuovi, in cui allignava un culto dei Genesis, band che Peter Gabriel aveva lasciato da tre anni. Divenni devoto del culto senza il trauma del prima e dopo, e vi fui introdotto da Follow you follow me e Many too many che erano appena uscite, meravigliose e in cui cantava Phil Collins. Era il 1978. Imparai tutto sui Genesis e a distinguere, ma con amore equivalente per il prima e il dopo. Vidi i Genesis dal vivo alla Festa dell’Unità di Tirrenia nel 1982, registrai il concerto con un piccolo Sony e mi coccolai quel nastro per anni. Ho amato i primi dischi da solo di Phil Collins, li associo tuttora a periodi e luoghi di un’altra vita, e anche quelli dei Genesis successivi – sdegnati dai puristi – fino a quello di “That’s all” e “Home by the sea”, e persino qualcosa di We can’t dance, qualcosa. Ho assistito con indulgenza e affetto ai successivi e inutili dischi di Phil Collins, e voluto bene alle sue leggere cose disneyane con cui ha pure vinto l’Oscar. L’ho persino intervistato, in quest’altra vita, nel 2007 a Bruxelles.

Soprattutto, ho sempre avuto un senso di complicità e protezione per quello che tanti fans dei Genesis avevano trattato come una via di mezzo tra Yoko Ono e un impostore – ma senza il quale i Genesis non avrebbero fatto almeno quattro dischi molto belli – solo perché non aveva voluto sciogliere la band e non era mai stato convintissimo delle teatralità di Gabriel: e che anche se non era evidentemente nello stesso campionato di Peter Gabriel, ce la metteva tutta, con umiltà e onestà, ottenendo successi che provateci voi, scrivendo belle canzoni spesso non banali, e ricevendo spocchiosi trattamenti da fattorino delle pizze: dovuti certamente anche al fatto che lui è sempre sembrato il fattorino delle pizze. Un ometto precocemente stempiato di nessun fascino, che per giunta suonava la batteria, lo strumento delle seconde file.

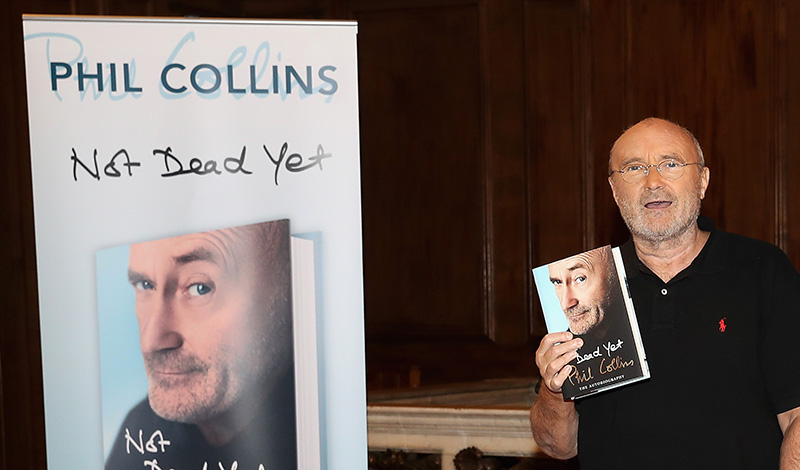

Ma erano tanti anni che non seguivo più con l’attenzione del fan né la sua carriera né la sua vita, un po’ annoiato – lo ammetto – dai dischi di cover, dai greatest hits, dagli esperimenti con le Big Band. Così, la robusta autobiografia che è uscita da qualche settimana e che esce oggi anche in Italia (tradotta da Anna Mioni e Michele Piumini per Mondadori), mi è venuta voglia di leggerla più per un’inclinazione a recuperare vecchie madeleines che per una effettiva curiosità contemporanea: lo immaginavo in una serena vita da ex rockstar in pantofole nel suo maniero. E invece, è un libro che diventa più avvincente quando i Genesis diventano meno importanti, e che racconta la vita di un uomo molto incasinato ancora oggi.

Ed è un libro notevole, che naturalmente un fan segue con molta maggiore competenza, ma in cui la storia umana prevale di gran lunga sul racconto della carriera musicale. Volendolo riassumere in una frase, è un libro di sbagli fatti, e di aspettative deluse. Volendo usare qualche frase in più, è la storia di un uomo di grandi insicurezze e grande talento con la batteria, a cui il secondo dà successi impensabili persino da lui stesso – non ha mai saputo neanche leggere la musica – ma non basta a renderlo un uomo sicuro di sé e sereno. La cosa affascinante del suo racconto – brillante, ben scritto, spiritoso, con l’aiuto del giornalista Craig McLean – è che Phil Collins in sostanza si pensa un fallito. Un fallito che è riuscito a ottenere un’enorme quantità di successi ma che lui dipinge come sorta di eccezioni in una vita da fallito: e se nella sua esposizione ci può essere una ricerca di complicità da parte del lettore, di certo è una ricerca che non lesina autocritiche enormi e a volte persino imbarazzanti. “Povero stronzo che non sono altro”, dice di sé verso la fine della storia. È il libro di un bambino che va dalla mamma a chiedere “sono stato bravo?”, o che spera che i suoi amici lo portino con loro perché sa fare le imitazioni buffe.

Phil Collins ora ha 65 anni: il racconto della sua vita arriva fino a tutto quest’anno. Ma la prima cosa con cui il lettore fa i conti, un po’ spiazzato, è che nel periodo più pazzesco del suo successo – dall’ingresso nei Genesis alle vendite da record del suo primo disco da solo – Collins aveva tra i 19 e i 30 anni. Sarà il suo aspetto, sarà la calvizie, sarà che eravamo tutti più giovani, non è una cosa di cui si ha la percezione, quando si pensa a Phil Collins. E durante quegli anni rimase – a cominciare dall’aspetto, certo – un ragazzo straordinariamente normale: senza fare casini con le droghe (niente più di una controllata norma), sposando la ragazza della scuola, e lasciandosi trattare per anni dai Genesis come il fratello piccolo, arrivato a cose iniziate e in un ruolo secondario all’interno di un gruppo di radicati rapporti tra compagni di liceo, di classi sociali assai superiori alla sua.

Tony Banks non sopporta di andare in aereo (si abituerà con il tempo) e nemmeno gli altri ne vanno matti. L’idea di vivere il sogno rock suonando negli Stati Uniti con il pullman non ci attira. Tanto per dirne una, non siamo dei tipi rock. Bere e scopare sul pullman non ci interessa. «Lenzuola pulite e cioccolata calda» diceva Mike Rutheford se un albergo gli piaceva.

Collins ci aggiunge la consapevolezza di non avere il “phisique du rôle” della rockstar (quando divenne famoso lo scambiavano sempre per Bob Hoskins o Danny De Vito, spiega) ma piuttosto l’aspetto del “furbacchione” o del personaggio dei cartoni animati. E quando riceve critiche o diffidenze, è il primo a essere in imbarazzo e a chiedersi se siano meritate, come quando arriva la new wave e la musica prog come il successo pop dei Genesis diventano lo zimbello delle critiche.

Alzo le mani e ammetto che, con tutto quel successo, è molto probabile che io comunicassi vanità senza volerlo.

Ma già dall’inizio della storia, prima ancora dei Genesis, le ambizioni e i sogni di Phil Collins sono sempre ridimensionati da “tagli di scene” che si ripeteranno per tutta la sua vita: opportunità di cui non si farà niente, o da cui sarà escluso. E che lo faranno sentire inadeguato o a rischio di delusione sempre. La prima volta è quando – fare l’attore è l’altra delle sue speranze adolescenziali – viene coinvolto a tredici anni tra il pubblico di una scena di A Hard Day’s Night dei Beatles, il film (ci sono un po’ di SPOILER, da qui in avanti: se volete leggere il libro, vi avviso che ve lo godrete di più non conoscendoli).

Non solo sono nel bel mezzo di un concerto per pochi intimi, ma mi stanno anche immortalando sulla celluloide vicino ai miei primi eroi musicali.

Magari! L’assenza del maestro Philip Collins si nota moltissimo nel film che esce al cinema quell’estate. Evidentemente la mia esibizione di quel giorno fu tagliata durante il montaggio. Forse non avevo strillato a sufficienza?

Poi c’è uno degli aneddoti più estesi del libro, e che perseguiterà Collins per anni: quando a 18 anni per un colpo di fortuna si trova in studio con George Harrison a cui serve un percussionista per le registrazioni di All things must pass, il suo primo disco dopo lo scioglimento dei Beatles, con Phil Spector come produttore.

Comunque, eccoci ad Abbey Road, un giovedì pomeriggio di tarda primavera/inizio estate 1970. Ho le mie congas, Ringo è alla mia destra e Billy Preston alla mia sinistra. E da qualche parte ci sono anche George e Klaus. Dobbiamo registrare una canzone intitolata Art of Dying.

Phil Collins fa la sua parte, ma nessuno gli dice niente di com’è andato né gli rivolge la parola, e la sua parte verrà esclusa dalla versione finale – lo scoprirà soltanto ascoltando il disco appena comprato, a casa – e lui se ne chiederà il perché per tutta la vita (malgrado ci sia uno sviluppo della storia, molti anni dopo), quasi certo di avere sbagliato qualcosa. Ma cosa?

Poi però ne succede un’altra, dopo un provino su cui si faceva poche illusioni, e stavolta va bene. Ma già col segno del conflitto tra il distaccato understatement dei suoi prossimi colleghi che lo hanno ricevuto in un’elegante villa di campagna con piscina e la sua emotività ansiosa da figlio squattrinato di assicuratore con doppia vita familiare.

L’8 agosto 1970 suona il telefono sulla poltrona portatelefono di finta pelle rossa e ferro battuto bianco al 453 di Hanworth Road. Una voce che mi diventerà familiare negli anni successivi dice tra le interferenze: «Ehm, ah, uhm, pronto Phil? Sono Peter Gabriel. Quello dei Genesis. Il posto è tuo, se lo vuoi».

«Sì, Peter, grazie mille.»

Da lì, Collins comincia a partecipare ai crescenti successi dei Genesis (quelli in cui i fans italiani ebbero un gran ruolo), ma sempre nel posto più scomodo in macchina, sempre nella stanza meno accogliente, sempre con la minore voce in capitolo su tutto: anche se a ogni disco canta in una canzone, dai suoi racconti sembra che a momenti si sentisse più un tecnico che un musicista della band. Ma i successi arrivano.

«Nursery Crime» (registrato ai Trident Studios di Soho con John Anthony, che aveva prodotto «Trespass») esce nel novembre 1971. In Italia arriva al quarto posto, facendola diventare la seconda nazione europea che accoglie i Genesis. Suoniamo al Palazzetto dello Sport nella capitale, una sede che può accogliere tremilacinquecento romani seduti e diecimila in piedi, e abbiamo un grande successo.

È il posto più grande in cui abbiamo mai suonato, e ci torneremo molte volte. Il pubblico italiano è straordinario. Non solo ci adorano, ma colgono davvero il nostro spirito. Applaudono e urlano anche a un minimo cambiamento di atmosfera, qualcosa che i Genesis fanno spesso: passiamo da un ritmo veloce a un sussurrato, a un intermezzo pastorale, senza battere ciglio. Non c’è da stupirsi che agli italiani piacciamo tanto: siamo un gruppo inglese che sonda la tradizione lirica.

Poi ci sono, nel racconto di Collins, anche aneddoti di questioni più legate alla musica e alla produzione sua e dei Genesis: quella più interessante è probabilmente quella relativa alla costruzione domestica delle canzoni che saranno di Face Value, ma già sui Genesis per esempio dice:

Nonostante questo, siamo preoccupati che Supper’s Ready (la canzone più amata dei Genesis di quel periodo, una suite di 23 minuti, ndr) riesca a stare nell’album: nei dischi in vinile, più musica c’è più i solchi diventano stretti, facendo diminuire il volume. Ventitré minuti significa forzare il limite per un lato di un 33 giri. Peggio ancora, se uno usava la cartuccia stereo8 da ascoltare in macchina (come la maggior parte della gente nel 1972) avrebbe avuto almeno tre o quattro dissolvenze. Adesso sembra inconcepibile pensare a limiti fisici del genere per la musica.

Oppure spiega in quale momento sia nato quel suono di batteria che sarebbe diventato così riconoscibile nei suoi pezzi, il gated reverb, dopo la sua collaborazione al terzo disco da solo di Peter Gabriel.

Anche se ho intenzione di fare della mia inesperienza virtù e produrre queste canzoni da solo, so che avrò bisogno di un viceproduttore e di un tecnico del suono. Così mi vedo con Hugh Padgham. Hugh è un bassista, ma ama la batteria, e avevamo sviluppato quel suono innovativo su una canzone di Peter, Intruder. Con il senno di poi, ora so che quel giorno o due che avevamo trascorso a lavorare al terzo album di Peter al Townhouse nel 1979 mi aveva cambiato la vita.

Ma gran parte dei tormenti e delle riflessioni autobiografiche di Phil Collins sono legate ai rapporti con le sue mogli e le sue famiglie: per fare una sintesi, Collins si è sposato e ha divorziato tre volte. Poi è arrivata una quarta donna nella sua vita, e poi c’è stato un ulteriore e peculiare sviluppo (SPOILER): si è rimesso con la terza moglie da divorziati.

Tutti e tre i divorzi sono stati dovuti – almeno nella versione di Collins – alla sua incapacità di staccare dalla musica e dai tour mondiali per dare la giusta attenzione alle sue famiglie (cinque figli in tutto). E di tutte queste crisi si attribuisce colpe, errori, fallimenti, incoerenze, e racconta di averne sofferto molto. Ed è dal primo di questi fallimenti che nacque una svolta fondamentale della sua carriera: la prima moglie si stufò e lo lasciò trasferendosi in Canada coi bambini. Lui ne fu distrutto e si trasferì a sua volta vicino a loro convinto di riconquistarla. Gli altri due Genesis si misero a lavorare a progetti solisti guardandolo con affettuosa condiscendenza e preoccupazione. Il suo progetto sentimentale fallì miseramente e dopo pochi mesi se ne tornò in Inghilterra, senza i Genesis con cui distrarsi, passando il tempo a disperarsi a casa propria o dal vicino Eric Clapton. Così si comprò una drum machine, con la diffidenza del batterista, e con quella cominciò a registrare delle cose che parlavano della sua crisi sentimentale: poi le mise da parte per tornare con la band a registrare Duke, durante la promozione del quale le fece sentire al discografico americano dei Genesis, che gli disse “belle, fai un disco”. E lui fece un disco, che vendette decine di volte più di quelli dei suoi soci di assai maggiore sapienza musicale, e arrivò al numero uno delle classifiche con “In the air tonight”, cosa che ai Genesis non era mai riuscita.

Durante la scrittura di «Abacab» trapela lentamente la notizia del successo inaspettato di «Face Value». Questo crea un po’ d’imbarazzo. Io arrivo tutto esaltato e sinceramente sbalordito: «Oddio, In the Air Tonight è al primo posto in Olanda!». Non solo, sta diventando un successo in tutto il mondo. «Face Value» continua a vendere quintali di copie. Come dice con efficacia Tony Banks nel documentario della BBC Genesis: Together and Apart nel 2014: «Volevamo che a Phil le cose andassero bene. Ma non così bene».

Io (a bocca aperta): «Cazzo! In the Air è al primo posto in tutta Europa!».

Tony (tira su con il naso): «Sì. Ma comunque è fatta solo di tre accordi».

Io (grido): «QUATTRO, IN REALTÀ».

Da lì, Collins diventa famoso non più soltanto come batterista e cantante dei Genesis, e comincia a essere coinvolto in collaborazioni, produzioni, progetti i più diversi e gratificanti. E trova una nuova ragazza e la sposa. Ma ancora, la cosa che avrebbe desiderato di più è invece una che non ottiene, e riguarda Pete Townshend e i Who in cerca di un nuovo batterista.

Arrivato in studio lo trovai addormentato, ma non appena si svegliò lo afferrai: «E adesso chi sarà il vostro batterista? Voglio farlo io, ti prego!». «Cristo, l’abbiamo appena chiesto a Kenney Jones!»

La mia era una proposta seria, perciò ci rimasi male. Avrei lasciato i Genesis per suonare con Pete, Roger Daltrey e John Entwistle: parliamo degli Who, ragazzi! Un gruppo con cui sono cresciuto, adoravo la loro energia e sapevo che sarei stato all’altezza.

E prima che – arrivati i primi posti in classifica e le decine di milioni di dischi venduti – i lettori sospettino una sua grande sapienza nel saper indovinare le canzoni che gli daranno maggiori successi e premi, Collins spiega:

L’idea che l’artista eserciti un qualsivoglia controllo sulle date di pubblicazione dei singoli e quant’altro è una delle false credenze che girano attorno all’industria musicale. Fosse per me, non vorrei neanche essere coinvolto nella selezione dei brani da far uscire come singoli. In primo luogo, non è il mio forte: ricorderete che durante le registrazioni di «Face Value» avevo scartato Against All Odds, liquidandola come lato B nel migliore dei casi. Un anno dopo, non l’avevo presa in considerazione nemmeno per «Hello, I Must Be Going!». Mi regalerà il mio primo numero uno in America, il mio primo Grammy e la mia prima nomination all’Oscar.

Quando esce il suo terzo disco da solo – sempre in alternanza con i nuovi dischi dei Genesis: doppie carriere, doppi successi, doppi tour mondiali, doppie assenze dalle famiglie – Phil Collins spiega nelle interviste promozionali che il titolo No jacket required è una sorta di dichiarazione contro le regole formali, nata da una volta che al ristorante di un albergo non fecero entrare lui e Robert Plant dei Led Zeppelin per come erano vestiti.

Per promuovere l’album in America, racconto la storia dell’albergo di Chicago in televisione a David Letterman e Johnny Carson. Va a finire che il direttore dell’Ambassador East mi scrive una lettera per invitarmi a piantarla di ridicolizzare pubblicamente il loro dress code: sarò loro gradito ospite quando voglio, vestito come mi pare, basta che ci dia un taglio. Mi mandano persino una pacchianissima giacca a fantasia maculata multicolore, giusto per dimostrarmi che anche loro sono capaci di non prendersi troppo sul serio. Magari a Robert piace.

La reunion dei Led Zeppelin al Live Aid a cui lui fu aggiunto come batterista fu un disastro di performance sul palco e di rapporti tra i musicisti: la versione di Phil Collins su come andò occupa un avvincente capitolo del libro. Di Peter Gabriel invece nel libro non si parla molto: per come la racconta l’autore, pare essere sempre stato un rapporto di lealtà e amicizia tra due persone molto diverse e concentrate su cose diverse. Con occasionali riavvicinamenti professionali, ma rarissime frequentazioni personali: però Collins ci tiene nel libro a dire che lo considera un amico e gli vuole bene, ma anche un’altra cosa.

Getto la maschera: io Pete lo invidio. Certe sue canzoni avrei voluto scriverle io, a cominciare da Don’t Give Up, lo spettacolare duetto con Kate Bush. In ogni caso, persino all’apice del successo sembra che per ogni risultato che ottengo e per ogni grande opportunità che mi si presenta io debba comunque avere recensioni negative. In maniera altrettanto automatica, invece, di Pete parlano tutti bene. Il che mi pare ingiusto, per quanto patetico possa essere il termine.

Anche sui propri incerti passi verso l’impegno sociale – nel disco Dance into the light parla di senzatetto e dimenticati – Collins ha alcuni piccoli orgogli per certi risultati ottenuti e cose buone fatte, ma è il primo a non sentirsi del tutto credibile pubblicamente.

Preferisco fare a modo mio, più sobrio e personale, con le canzoni. Sono il primo a riconoscere che il mio tentativo di scrivere testi impegnati in «…But Seriously» è decisamente rudimentale, forse ingenuo, e che a volte una presa di posizione netta e inequivocabile non è una cattiva idea. Molta gente ragiona così. Ogni tanto la via giusta è quella più semplice, l’ultima che penseremmo di imboccare.

(…) Con il senno di poi, rivedo la scena in modo diverso: una rockstar a cui non manca nulla intenta a pontificare sulle sofferenze dei senzatetto davanti ai suoi colleghi ingioiellati in una sfarzosa serata di gala. Per dirla con Billy Bragg: «Phil Collins può scrivere tutte le canzoni che vuole sui senzatetto, ma se non fa qualcosa di concreto li sta solo sfruttando come argomento».

Poi finalmente dopo tanta devozione ideale e assenza concreta, sul piano dei rapporti sentimentali Collins fa un guaio vero, il primo vero tradimento, almeno a suo dire: ed è la prima di una successione di incapacità di controllarsi che avrà dei culmini drammatici, in anni recentissimi. Ma anche questo tradimento è tutto tipico del personaggio, niente eccessi da rockstar: è una sbandata per un vecchio amore scolastico, reincontrato trent’anni dopo.

Il fatto che mia moglie, la mia bambina e mia suocera siano a pochi metri di distanza non mi tocca minimamente. Lo so, questo è il ritratto di un autentico bastardo. Ma io non sono così, sono un uomo profondamente fedele e rigoroso. Ho combattuto le guerre del prog e sono sopravvissuto alle stupefacenti nebbie dei Settanta senza devastarmi il naso. Mi sono sposato giovane, ci ho creduto davvero e sono stato tradito. E adesso eccomi qui, felicemente sposato e di nuovo tradito, stavolta però dai sentimenti che ancora nutro per una figura cardine della mia gioventù.

Da qui in poi l’autobiografia di Phil Collins si sposta molto di più sul personale e sui guai con le persone che ha più care: anche se il personale finisce in mezzo al ventilatore di una campagna giornalistica di tabloid che lo costringe a trasferirsi in Svizzera, dove vive la sua terza moglie. E l’ultima parte della storia spiazza il lettore con uno spietato racconto privo di ogni autoindulgenza sulla crisi alcolista dell’ultimo decennio, i disastri inflitti alla propria salute (compresi alcuni incidenti domestici gravi) e alle proprie famiglie, con scene terribili davanti agli occhi dei bambini. Oltre a malanni accessori e operazioni chirurgiche che gli hanno reso inutilizzabile il braccio destro per suonare la batteria. E solo alla fine si capisce che il titolo del libro – No, non sono ancora morto – non è una spiritosaggine sulla sua sparizione dalle scene pubbliche, ma una notizia necessaria: poteva esserlo benissimo.

Invece, Phil Collins dice di stare bene, ora: cammina con un bastone ma è tornato con la sua ex moglie e a giugno ha fissato cinque concerti di rientro alla Royal Albert Hall di Londra, già esauriti: sarà una cosa commovente, se posso ancora un momento non essere obiettivo.