Gli sconfitti di Gazebo

Giorgio Vasta spiega che le liste di Twitter nel programma di RaiTre sono un "premio di consolazione", con cui "un frammento di borghesia intellettuale" reagisce a un fallimento

di Giorgio Vasta - Nuovi Argomenti

Sono uno spettatore di Gazebo, il programma televisivo di Diego Bianchi, Marco Dambrosio, Andrea Salerno e Antonio Sofi (con la partecipazione di Marco Damilano e la regia di Igor Skofic), in onda dal 2013 su RaiTre. Uno spettatore affezionato, attento, perplesso. Di fatto è l’unica trasmissione che seguo con costanza. In un tempo in cui la mia percezione del palinsesto televisivo è ormai polverizzata, nei giorni in cui Gazebo è in onda guardo e ascolto per circa un’ora il racconto dell’attualità politica sotto forma di sopralluoghi in giro per Roma o in altre città italiane e straniere, le storie disegnate da Makkox e la cosiddetta Social Top Ten. Mi piace il modo in cui Diego Bianchi sa stare nello spazio dove qualcosa accade, la capacità di Gazebo di discostarsi non solo dai tradizionali servizi giornalistici dei notiziari, ma anche da quelli di Report, di Striscia la notizia e delle Iene. Rispetto al programma di Milena Gabanelli, infatti, in Gazebo l’elemento inchiestistico è più sommesso, la denuncia è indiretta, ellittica, effetto di un approccio alle cose d’ordine fenomenologico (i “servizi” di Gazebo sembrano soprattutto un “andare a vedere” non necessariamente a partire da una tesi forte); rispetto a Striscia la notizia e alle Iene è invece smorzato o del tutto assente l’intento sarcastico e «giustiziere». A imporsi è dunque l’informalità, un tono colloquiale partecipe e misurato, una curiosità allo stesso tempo mite e vitale che sembra trarre combustibile proprio dal carattere post-ideologico (se non post-politico tout court) della trasmissione stessa. Inoltre in Gazebo mi piace il recupero di quell’autoreferenzialità fidelizzante, tipica, andando indietro nel tempo, di Quelli della notte di Renzo Arbore e Ugo Porcelli (e in effetti Gazebo è davvero fruibile solo nella continuità, quando il sistema di impliciti che gli serve da endoscheletro si fa nitido e i rimandi, gli echi, i tormentoni e i flashback risultano subito chiari e godibili).

Accanto all’attenzione e all’ammirazione, il mio rapporto con Gazebo passa però anche per la perplessità. Come se le medesime ragioni per le quali avverto il desiderio di continuare a seguire ogni puntata contenessero e rivelassero anche qualcosa di simile a un piccolo imbarazzo, se non a un microscopico ipocrita senso di colpa. Può darsi che questo dipenda da un mio limite caratteriale, da una mia scarsa capacità di condivisione; è però altrettanto possibile che questo disagio abbia implicazioni che vanno al di là del mio singolo caso.

Quanto segue è allora il tentativo di mettere a fuoco le ragioni di predilezione e diffidenza nei confronti di Gazebo, nonché di trascenderle provando a individuare, per quanto questo possa legittimamente apparire arbitrario, un tratto culturale più ampio e trasversale. Per fare tutto ciò scelgo di concentrarmi su quella rubrica, la Social Top Ten – la rassegna commentata dei tweet più significativi degli ultimi giorni –, che di Gazebo è emblema, feticcio, ubi consistam.

Serve partire da alcune constatazioni.

In modo più immediato e perentorio di Facebook, Twitter è diventato nel giro di poco parte integrante del discorso politico nazionale (nonché planetario). Può darsi che questo dipenda dalle caratteristiche strutturali del mezzo (il vincolo dei centoquaranta caratteri alfanumerici), dunque dal suo indurre spesso alla sintesi esclamativa e a un’emotività pre o addirittura anti-analitica. Anche per questo, Twitter si offre naturalmente – in una maniera così costitutiva da apparire quasi intenzionale – alla battuta dissacrante, alla nota derisoria, al motteggio che ironizzando ridimensiona e svela, così come a un continuo gioco di glosse e postille e allo sfogo della propria inesauribile abilità aforistica (in estrema sintesi, Twitter è il paradiso dei chiosatori).

Nella maggior parte dei casi si parte da quello che potremmo chiamare “tweet-padre”, tanto più fertile quanto più lo si avverte, nelle intenzioni di chi lo ha composto (nonché nella sua realizzazione formale), dichiarativo se non declamatorio, contemplativo e solenne, serissimo e consistente. E sono proprio queste sue buone ottime edificantissime intenzioni a renderlo vulnerabile e quindi dileggiabile. Ciò che il tweet-padre spesso determina è infatti un succedersi di “tweetfigli” che uno dopo l’altro mettono in parodia il tweet di partenza rosicchiandone la (fragilissima) corteccia di serietà – riconosciuta da subito come nient’altro che seriosità – ed esponendo il corpo nudo del testo all’equivalente di un «pubblico ludibrio», un parricidio in realtà raramente distruttivo, calibrato com’è sui toni dello sfottò sardonico.

In che modo Gazebo agisce su una struttura come quella descritta? Rispondendo in sintesi potremmo dire che, nel riconoscere Twitter come un vero e proprio schema retorico che gli strumenti peculiari della comunicazione televisiva sono in grado di formalizzare ulteriormente, il programma di Diego Bianchi salda tra loro due modalità di comunicazione, appunto Twitter e il racconto televisivo (e a volte addirittura le compenetra, così da renderle una nutrimento dell’altra).

Sulla falsariga di una trasmissione di grande successo degli anni Settanta, Supergulp! Fumetti in tv, che animava il racconto a fumetti tramite gli strumenti espressivi della tv – inquadrare le singole vignette, dare voce alle battute nei balloon, dare suono ai rumori di fondo –, quando in Gazebo la tv inquadra Twitter, gli mette a disposizione uno specifico frame, una prospettiva di lettura, nonché una griglia di senso.

Diventa allora utile individuare le modalità attraverso cui la Social Top Ten teatralizza Twitter.

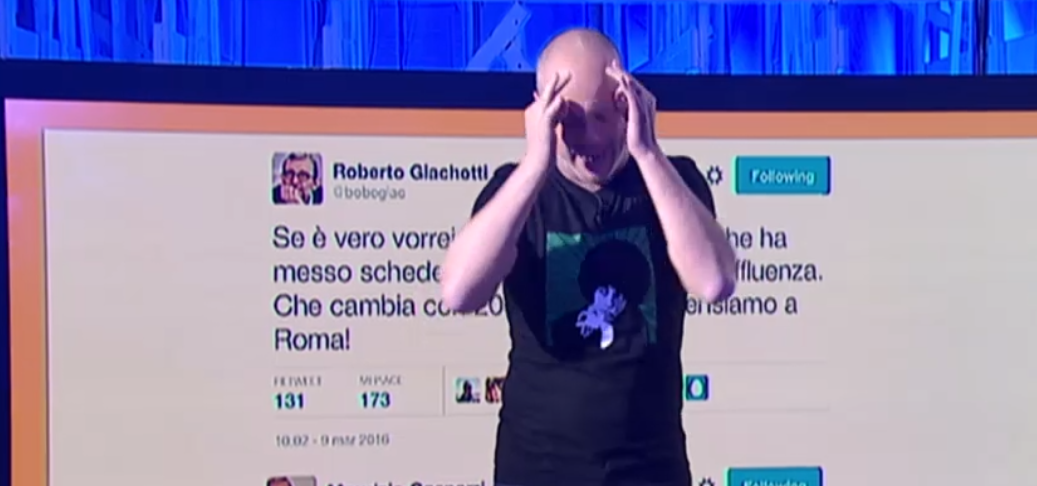

A monte c’è il lavoro degli autori che nel corso dei giorni monitora quanto accade sui social network. I tweet si succedono numerosi fino al parossismo, a volte sembrano riprodursi per superfetazione, la lingua brulica, ed è dunque necessario discernere, separare, selezionare, escludere i tweet poco o per nulla utili a vantaggio di quelli che invece consentiranno a Diego Bianchi di animare la Social Top Ten. Esaurito il lavoro di cernita, la rubrica si articola attraverso una serie di costanti. Consapevole della difficoltà di inquadrare qualcosa, Twitter, che non ha una sede immediatamente definibile, Gazebo fornisce alla Social Top Ten un’impalcatura ritmica. Nel procedere dall’ultimo al primo posto della classifica, la Gazebo Orchestra dà forma a un tessuto sonoro che scandisce il commento dei tweet in una modalità rhythm and blues. I tempi si fanno serrati, la lettura a schermo del tweet-padre e dei suoi figli beffardamente iconoclasti ha la funzione di enfatizzare e connettere, mettere in forma le frasi, far sì che, sottratte al pulviscolo in cui strutturalmente gravitano, le diverse asserzioni vengano percepite come un “botta e risposta” in grado di suscitare un effetto comico.

Tutto ciò esiste in continuità e in contrasto con il protocollo tramite cui la tv racconta la politica. Il modello canonico è noto: dalla Tribuna politica di Jader Jacobelli al Porta a porta di Bruno Vespa, il presentatore introduce gli esponenti politici, dà loro la parola, amministra modi e tempi, pone domande, ascolta le risposte, obietta, conferma. È un corpo parlante in dialogo con altri corpi parlanti. Diego Bianchi è invece un presentatore di frasi. In Gazebo, i corpi dei personaggi politici non ci sono, come non ci sono i corpi di chi, tramite Twitter, ha espresso un commento. Si tratta di una specie di naturalissima messa in liquidazione della fisicità a vantaggio di quel suo riflesso che è la scrittura. Uno smaltimento così connaturato alla logica del programma che le rare volte in cui l’autore di un tweet particolarmente riuscito è invitato in trasmissione, durante il breve scambio di battute con Diego Bianchi si fa subito percepibile l’imbarazzo dell’ospite nonché il nostro di telespettatori nel renderci conto che la persona in carne e ossa è inevitabilmente meno arguta della frase che ha determinato la sua presenza in studio: il suo corpo reale è un ingombro, la sua presenza una forma di intrusione. Possiamo allora considerare Gazebo come un aggiornamento del racconto della politica in cui è serenamente possibile fare a meno dei corpi sostituendoli con la lettura delle frasi che quei corpi hanno composto sulla piattaforma di un social network: dal talk show, potremmo dire, al “write show”.

È adesso possibile concentrarsi su un elemento specifico che potrei riassumere in questi termini: che cosa fa effettivamente Gazebo durante la Social Top Ten, e in che modo ciò che fa è per me gratificante (e perché questa gratificazione suscita in me disagio).

La mia sensazione è che Gazebo abbia la funzione di “liberare” l’implicito costitutivo della comunicazione politica nazionale, la sua peculiare e irriducibile sostanza tragicomica, il pretestuoso, il triviale, il farsesco, la goffaggine, una strutturale inadeguatezza. Per svolgere questa funzione deve però assumere un presupposto, anche se non in maniera necessariamente consapevole: il discorso politico nazionale è in sé cifrato, ambiguo, sfuggente, e lo è soprattutto nel momento in cui appare banale nella forma e ottuso nel senso; proprio in quei casi – in quei tweet – si annida al suo interno un’oscura complessità che è possibile decodificare. Da questa angolazione, Gazebo fornisce al discorso politico nazionale una ben precisa intelligibilità: lo svela, lo rende comprensibile, e in un certo senso lo contiene, lo addomestica, lo seda. Nel momento in cui la tv decontestualizza Twitter, il discorso politico nazionale rende palese la sua incongruenza, il suo essere sempre “fuori luogo”, sempre preda di qualcosa di simile a un détournement.

La Social Top Ten, dunque, come messinscena dello smascheramento; un processo che però non ha nulla di neutro, tanto meno di drammatico, riuscendo di volta in volta, come si è detto, a suscitare il sorriso, il riso, l’intesa, un vero e proprio senso di appagamento. Uno stato d’animo che credo si determini a partire da una particolare condizione: il processo di decodifica del discorso politico nazionale articolato durante la Social Top Ten ha il suo metodo e il suo obiettivo in qualcosa che non so definire meglio se non attraverso la parola “sagacia”. La sagacia è l’ottica tramite cui l’ottusità viene osservata, la lente d’ingrandimento capace di rivelare l’immensità della bêtise (parafrasando quanto Susan Sontag annotava a proposito del camp – “Altro effetto del tempo è quello di restringere l’area della banalità” –, potremmo dire che la Social Top Ten di Gazebo è uno degli strumenti tramite cui constatiamo come l’area della banalità, in special modo quella che trapela dal discorso politico nazionale, sia intrinsecamente illimitata e inarginabile).

Tono dominante della Social Top Ten, la sagacia è forse la sostanza più autentica che la trasmissione di Diego Bianchi riesce a generare. Qualcosa che non si risolve nello sfottò ironico, ma che riesce ad andare oltre: all’interno di Gazebo viene formalizzata e ratificata una sagacia condivisa, organizzata e garantita, una specie di nuova struttura socioculturale: il modo in cui un frammento di borghesia intellettuale occidentale reagisce a quell’epocale senso di impotenza se non di umiliazione di cui è (anche, ma non solo) vittima. Il sottinteso, ancora una volta non per forza consapevole, è: dal momento che la soggettività storica e politica è ridotta in briciole, non avendo a disposizione altro che la manutenzione ordinaria dei nostri riferimenti (dunque anche delle nostre frustrazioni e delle nostre gratificazioni), ci costruiamo collettivamente una specie di piccola grande compensazione simbolica in forma di intelligenza ironicamente rivelatrice. Qualcosa che ci permette – o almeno lo permette a me – di rendere indistinguibili gratificazione e sedazione.

Può darsi allora che la perplessità della quale scrivevo – l’indiscernibilità di divertimento e disagio tramite cui seguo Gazebo – abbia a che fare con questo presentimento: il programma di Diego Bianchi rende chiaro che il discorso politico nazionale è un oggetto apparente, in teoria necessario ma in realtà fittizio, non “testo” urgente e imprescindibile bensì “pre-testo” formale, arredo, corredo, modernariato socioculturale, citazione: il fine ultimo e davvero indispensabile di Gazebo è il risarcimento simbolico tramite cui si prova a contenere la propria umiliazione (tutto ciò rende inoltre chiaro che post-politico non è semplicemente Gazebo: post-politico è il nostro sguardo).

Il gazebo è una struttura autoportante, in metallo legno plastica o muratura, di forma squadrata, esagonale o ottogonale. È un padiglione coperto sotto il quale è possibile entrare, sostare per un po’, o anche solo limitarsi a transitare. Molto diffuso alle Feste dell’Unità, il gazebo è uno spazio perimetrato senza irrigidimenti; non è la sezione, tanto meno la sede del partito, ma il baracchino di cerata bianca intelaiato a un accrocco di tubi di metallo leggero che, così come viene tirato su senza sforzo, può essere altrettanto facilmente smontato.

In piena coerenza con il manufatto dal quale prende il nome, Gazebo è un ambiente, un contesto, un ombrello sotto il quale ci soffermiamo per sorridere, ridere, desumere, intuire, rinunciare; per comprendere le cose nella maniera più sagace; per produrre senso, fare manutenzione: placare. Attraverso i principi del florilegio e del catalogo – un catalogo dinamico, dialogico, un repertorio di materiali linguistici che seppure scaturiscono dal presente (o forse proprio per questo, per impedirne la dispersione) vengono subito contestualizzati, o meglio teatralizzati e in questo modo proiettati in un altrove ludico che li rende al contempo inoffensivi e funzionali all’intrattenimento identitario – Gazebo è un’oasi, una tregua; il rifugio in cui le intelligenze deduttive, acutissime e sottili, brillano di luce propria: una forma di autosabotaggio, o qualcosa di simile a un premio di consolazione.

Questo articolo è uscito sul numero di Gennaio-Marzo della rivista Nuovi Argomenti, intitiolato “Che lingua fa?”, e che ospita tra gli altri testi di Emanuele Trevi, Tullio De Mauro, Violetta Bellocchio, Nicola Lagioia, Giulia Ichino, Marco Cubeddu.

Giorgio Vasta è uno scrittore, saggista e critico letterario.

Su simili argomenti:

– Gli utili oppositori di Trump, e di Berlusconi

– La politica presa in giro in tv e in radio