A Roma, nell’estate del 1960

Il primo capitolo del nuovo romanzo di Leonardo Colombati sulle Olimpiadi romane, i servizi segreti e il tentato rapimento di Gronchi

di Leonardo Colombati

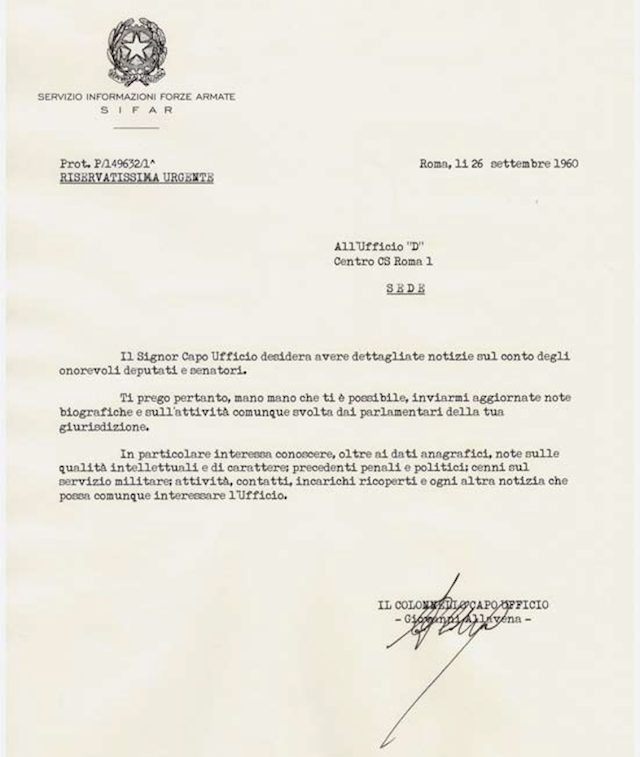

Il 28 ottobre esce 1960, un libro di Leonardo Colombati, ambientato a Roma durante i diciassettesimi Giochi Olimpici – quelli di Cassius Clay e di Livio Berruti, di Wilma Rudolph e di Abebe Bikila. Parla di servizi segreti, di spionaggio, delle voci che descrivono un colpo di stato in preparazione che comprenderebbe il rapimento del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

Leonardo Colombati è scrittore e giornalista: è redattore della rivista “Nuovi Argomenti” e ha scritto per il “Corriere della Sera”, “Il Giornale” e “Vanity Fair”. Collabora a “IL”, mensile de “Il Sole 24 Ore”.

1960 è pubblicato da Mondadori, sul Post potete leggerne il primo capitolo.

Alle quattro di pomeriggio del 25 agosto 1960, dalla base di Guidonia, un C-45 Beechcraft dell’Aeronautica militare decolla per un volo di prova dopo alcune operazioni di manutenzione. A bordo si trovano il tenente pilota Loris Barbisan, il maresciallo Elio Bizzarri, il sergente maggiore Alfio Lorenzi e il sergente E.M.B. Luciano Locatelli.

Il caldo ha già nel fondo la polpa dolce dell’autunno, i radi cumuli di nubi sono pieni di luce fino all’orlo e dove l’orizzonte si arrotonda l’azzurro si carica di riflessi cristallini. La rotta è verso ovest: sotto la pancia dell’aeroplano sfilano i campi di girasoli e gli oliveti sulle colline dell’Immacolata, il tetto a croce della vecchia casa del fascio a Settecamini, la fettuccia striminzita di ponte Mammolo che scavalca l’Aniene. Casal de’ Pazzi svetta tra i pini, appena più in là, con le sue torri merlate; il monte del Pecoraro si distingue appena: tutt’intorno proliferano come cappelli di prataiolo le casette “da sette lire” a un piano. Per combattere l’afa i pischelli della borgata sono tutti in “piscina” a via dei Monti di Pietralata: «Scansete, roscio!», «A tutto mareee!». La vasca di mattoni in mezzo ai fossi e agli sterrati è di un contadino col fischietto al collo, che ha stabilito in cinquanta lire il prezzo d’ingresso; sarà lunga dieci bracciate, quanto basta per farsi vedere da lassù, da quel pesciolino d’argento in un acquario. La rotta è veramente questa? Guardiamo tutti fuori dai finestrini e ognuno di noi vede una città diversa… Villa Borghese ha la forma di un cuore, Villa Ada è un rene o una mano o il profilo bitorzoluto di un mostro. Da quanti minuti siamo in volo? C’è troppa luce… Giù, tutto è al suo posto: strade eleganti e quartieri malfamati, boschetti e marane, regge e baracche, nero e oro. Ma come può quest’occhio in cui il pesciolino d’argento si è trasformato – un occhio enorme, ciclopico, per metà umano e per metà macchina, un obiettivo telescopico, estremamente sensibile alla luce – apprezzare tali differenze dal suo purissimo punto d’osservazione? Quando la spinta dei motori viene ridotta e il C-45 effettua una morbida discesa con assetto livellato, è troppo tardi perché l’occhio (che ora si direbbe rimpicciolito… sembra, anzi, essersi trasformato in uno svolazzante moscone verdeoro) possa comprendere che la finestra che sta infilando è quella di un’elegante villa sul cucuzzolo dei monti Parioli – lampadari veneziani, marmi, persino un arazzo des Gobelins – e che la ragazzina in completo da tennis che se ne sta seduta sul bordo della vasca nella stanza da bagno non ha la minima possibilità di incontrare i pischelli che si lanciano nella piscina di Pietralata, nemmeno se vivesse cento vite. Che fa? Il pesciolino-mosca che le ronza attorno riesce a vedere cosa sta leggendo, con attenzione: i bugiardini di una serie di medicinali che ha appena prelevato dai ripiani dietro lo specchio. Seconal, Librium, Contergan. Barbiturici e ansiolitici. Della madre. Uhm… Si pizzica una tempia con la mano destra; solleva una gamba e l’accarezza per sentire se i peletti le sono ricresciuti; poi prende due pillole lì, altre due là, rimette i bugiardini al loro posto dentro le scatole e le scatole sui ripiani, chiude lo specchio, evita di guardarsi ed esce dal bagno, serrando le pillole nel palmo. Il corridoio è avvolto in un semibuio in bianco e nero. La madre dorme in camera sua; il padre è uscito (tennis anche lui? Probabile). Il miniobiettivo aereo segue la ragazzina scendere le scale: le sue scarpette di gomma non fanno rumore. Un primo piano troppo ravvicinato svela un minuscolo taglio sul labbro inferiore: lo mordicchia ogni volta che sogna qualcuno con cui passeggiare per le strade del centro a parlare d’amore. Tutti i giorni e le notti sono uguali per lei – tutti pieni di noia. Ma questa cosa che sta facendo, adesso… questa cosa, dopo non ci sarà niente al proprio posto: il sole e la luna si scontreranno disintegrandosi in una pioggia di fiammeggianti meteoriti.

È entrata in cucina. Una stanza grande e scura come quella delle fiabe nordiche. Su un ripiano di pietra grigia c’è un vassoio d’argento; sopra, un lungo bicchiere riempito di succo d’arancia rosso sangue. È per la signora: le piace svegliarsi così dai suoi mal di testa pomeridiani, anche se il dottore le ha detto che gli agrumi non fanno bene all’emicrania. Le pillole sono sul pianale; la ragazzina, coi peli dorati delle braccia ritti per l’eccitazione, le schiaccia con un pestello fino a farne un mucchietto di polvere bianca. Con la mano a coppa, sta per trascinare quella dose studiatamente mortale dentro il bicchiere quando alle sue spalle sente una voce – quella di Rinaldo, il cameriere: «Olimpia!».

La mosca è volata via dalla finestra.

Il C-45, intanto, è già arrivato al mare. Procedendo parallelo alla striscia gialla del litorale, trapunta di ombrelloni, ha sorvolato l’aeroporto di Fiumicino, ancora chiuso per l’ultimazione dei lavori: una delle piste – faceva una nuova canzone – aveva “tanti buchi come il formaggio”. Dopo settantuno perizie era stato accertato che per completarlo occorrevano lavori supplementari per altri cinque miliardi. Uno scandalo che sul C-45 – come si evincerà dalle registrazioni sbobinate dalla scatola nera – è oggetto di un rapido scambio di battute tra il tenente pilota e il sergente. Al minuto 37’ si sente distintamente Barbisan dire: «Amici è un intoccabile» con riferimento al colonnello Giuseppe Amici, il costruttore al quale senza gara d’appalto erano stati assegnati i lavori. L’8 settembre del ’43 Amici aveva bruciato la divisa per darsi all’edilizia insieme ad alcuni amici della Lutwaffe. Era stato persino deferito a una commissione di epurazione con l’accusa di collaborazionismo, ma nel 1950 era tornato in servizio e distaccato presso il demanio. Al minuto 41’ e 25” inizia una perorazione in sua difesa da parte del sergente Lucarelli, piena di buchi e sovrastata da un cupo ronzio di fondo, alla quale il tenente Barbisan replica con condiscendenza. L’ultima sua parola udibile è: «Guarda!». Seguono ventotto secondi di strepiti, un rumore come di brevi e violenti colpi di tosse, prima che il velivolo finisca a coda all’aria in un bosco d’aceri sul monte Pellecchia.

Più o meno in quello stesso momento, allo stadio Olimpico, la banda dei carabinieri ripeteva tre volte la fanfara per salutare l’ingresso del presidente Giovanni Gronchi, e in segno di rispetto le signore chiudevano gli ombrellini colorati fremendo in attesa degli atleti: erano in marcia in più di cinquemila dal ponte Milvio, sotto la luce opalescente del sole. Intere generazioni di estati avevano atteso compiacenti l’arrivo di quella divina policromia.

Dov’era colpita dai raggi del sole, l’erba scoloriva in un indefinito giallo zolfo, incenerita e replicata in sgranate nuance di grigio dalle televisioni dei cinque continenti; la volta del cielo era tesa, azzurra, splendente, e se a causa di non misurabili cicli astrali o per volontà divina la Terra fosse uscita proprio allora dalla sua orbita, fluttuando nel silenzio come un relitto enorme e solitario, lo smalto di quel pomeriggio romano sarebbe rimbalzato da un sole all’altro come un puntino d’inestinguibile brillantezza.

Nelle trombe squillava adesso un qualche inno alla gioia o alla sensualità atletica; gli spettatori, allo stadio o davanti agli schermi, furono attraversati dallo spirito olimpico come da un fascio di tiepida luce.

A Gianni Negri dello spirito olimpico non importava granché; ma gli bastava vedere gli occhi di Anna che luccicavano allegri per decidere che averla portata alla cerimonia d’apertura non era stata solo una perdita di tempo.

Dopo il volo di mille colombe e l’ingresso della bandiera olimpica salutata da un cannoneggiamento risorgimentale, nello stadio si erano alzati tutti in piedi per l’inno di Mameli. «Sì, anche noi, tirati su.» Che voglia di un gelato! Gianni invece sputava i gusci dei lupini, ripensava agli ultimi giorni, carichi di presagi, e stringeva il braccio nudo della ragazza appena sopra il gomito, come se stesse trattenendo un palloncino pronto a volarsene lassù, oltre il vasto arco ripiegato delle tribune al di là del monte Mario. Il suo umore, quel giorno, brillava di una luce intermittente: la felicità seguiva il sentimento della folla, l’aria stessa di quell’appuntamento con la Storia; poi, un attimo dopo, si consumava in un soffio al passaggio di certi pensieri che da giorni non riusciva a scacciare e che includevano, nei margini, la stessa Anna, ma anche l’uomo cui aveva ormai affidato – così gli sembrava – la propria educazione alla vita: un collega alla TE.TI, o meglio, un suo superiore nella compagnia dei telefoni, di sei anni più anziano dei suoi ventiquattro: Agostino Savio. Anche adesso a Gianni venne naturale guardarsi attorno per cercarlo tra gli spettatori. Agostino doveva aver preso il biglietto per quella stessa tribuna. E infatti lo vide, tre file sopra di lui.

«Eccolo là… Ma non ti girare! Che fai? Così ci vede.»

Anna sbuffò, appoggiando il mento alla mano, e la punta traslucida del suo orecchio sbucò dalla falda del cappello. Decise di toglierselo, ma Gianni si mosse per fermarla: «Lo sapevo che sbagliavo a portarti» le sussurrò. Accanto a loro una ragazza-farfalla sbatteva le lunghe ciglia e si sistemava il vestito, sculettando come un uovo in bilico su un cucchiaio. Anche lei indossava un cappello di paglia a cloche, con le frange. I capelli erano biondi, vistosamente cotonati, l’abito di Schubert. Per rinfrescarsi sventolava una copia dello “Sport illustrato”, dove in copertina, sotto il titolo La freccia azzurra, c’era la foto a colori di Livio Berruti in canottiera rossa. Con un ginocchio, senza volere, sfiorò la gamba di Gianni. Ma Gianni neanche se ne accorse. Cos’era quella sensazione d’improvviso stordimento che ora gli faceva vedere la scena come da dietro un velo? Gianni non riusciva a capirlo, ma quel fragile schermo si era curvato fino a circondarlo come una scatola; e gli sembrava di non sentire più niente.

Piazzale Flaminio, 1960

«Per qualsiasi ragazza con un poco di giudizio, quel tuo Gianni è un regalo della Provvidenza» aveva detto ad Anna una sua amica alla prima, temeraria uscita pubblica sul lungomare di Anzio. Ma era la fine di maggio, l’acqua era gelida, sulla battigia c’erano solo tre ragazzetti, un pallone, una gran varietà di conchiglie, un paesaggista col suo cavalletto e due cani che si attorcigliavano nella sabbia fiutandosi gli sfinteri. A guardarlo adesso, nel suo abito di lino stazzonato, gli incisivi scoperti come quelli di un segugio alla punta per staccare i gusci dei lupini, Gianni non sembrava chissà quale partito: alto senza essere imponente, il busto forse troppo lungo in proporzione alle gambe, dritte e magre; belli senza dubbio gli occhi di porcellana blu, che però il vento umido o la stanchezza avevano bordato di rosso; il nodo biondo cenere sulla nuca sembrava destinato a cedere ben presto alla calvizie; due rughe sottili, che partivano dalla radice del naso, donavano un pizzico di mascolinità a un viso tipico di chi è schiacciato tra desideri insaziabili e una noia atroce.

Negli ultimi tempi Anna – che ora sollevava lo sguardo verso uno stormo di uccelli neri come una flottiglia di gondole – aveva dovuto sorbirsi certi suoi discorsi sull’indipendenza congolese (Gianni era come ossessionato da un negro di nome Lumumba, e ogni volta che parlava di certe fantomatiche “società minerarie belghe” il sorriso pigro che lei aveva imparato ad apprezzare si contorceva in una smorfia insopportabile), ed era triste ammetterlo, ma la ragazza si stava chiedendo se per caso non fosse caduta vittima di un infelice abbaglio.

«Devo chiederti una cosa.»

Lui la guardò per un brevissimo istante, poi si girò nuovamente verso il campo. «Sì, sì…» Pareva abbattuto. E aveva anche iniziato a mangiucchiarsi le pellicine di un dito.

«Non è che hai paura che lui sia geloso di me, vero?» domandò Anna. «Lui chi? » Anna tirò su il mento, per indicare Agostino. Gianni ci pensò un momento: «Geloso? Come geloso?».

«Oh, la solita storia dell’amicizia fra voi uomini… Dai, che hai capito benissimo.»

«Ma non ne possiamo parlare dopo?»

«Entrano!» si sentì gridare da qualche fila sotto. Erano i greci, cui spettava per primi l’onore. Il pubblico applaudiva, qualcuno lanciò in aria il cappello. In nessun altro luogo al mondo ci si sentiva più stranieri, quasi che quella rappresentanza ideale del genere umano fosse troppo complicata da interpretare come un fatto positivo. Ora toccava all’Afghanistan, che aveva solo due rappresentanti, poi entrarono gli atleti delle Antille, delle Antille olandesi, dell’Australia (coi cappelli di paglia). Le lunghe gonne bianche plissé delle austriache svolazzavano dietro la bandiera. I canadesi erano gli unici a non indossare la giacca, i cubani vennero accolti con svogliata freddezza.

A Gianni sudavano le mani. Era stanco e gli faceva male la testa.

Anna avrebbe voluto un binocolo. «Potevi chiederlo a tuo fratello; lo danno sempre in dotazione ai militari.»

Cosa fare con quest’oca? Continuava a chiedergli: «Cos’è che ti piace di me, intendo spiritualmente?». Gianni variava le risposte, ma la più frequente era: «Il tuo autocontrollo».

Il cartello che precedeva la squadra della Repubblica Cinese diceva: FORMOSA; e quando sulla pista il gruppo degli atleti passò davanti alla tribuna delle autorità, il funzionario che marciava immediatamente dietro il cartello dispiegò e mostrò un grande foglio bianco con su scritto, a mano, UNDER PROTEST. Ad Avery Brundage, il settantaduenne presidente del Comitato olimpico internazionale, l’ampia stempiatura divenne paonazza, le lenti degli occhiali si appannarono e il completo grigio scuro, come per simbiosi col suo proprietario, sembrò sgualcirsi sempre più, secondo dopo secondo, a favore di telecamere. Il presidente Gronchi, che gli sedeva accanto, con un filo di voce si disse «sgradevolmente sorpreso» dell’accaduto. Mr. Brundage, gli occhi sotto le palpebre grinzose, stigmatizzò il gesto come «inelegante, mosso da finalità meramente politiche, uno strappo alla dignità che dovrebbe prevalere nel contesto dei Giochi olimpici». Quando gli ebbero spiegato il tutto, il presidente della Repubblica convenne con un modesto cenno del capo.

«Ma guardi! Guardi!» esclamò Brundage, improvvisamente ringalluzzito, indicando la delegazione tedesca unificata in divisa grigio chiaro. «Gli atleti della Germania dell’Ovest e della Germania dell’Est che marciano con la stessa uniforme e sotto la stessa bandiera!»

«Incredibile!» commentò il presidente Gronchi, che si tirò più dritto sulla schiena, impettendosi, così come – gli sembrava – la situazione richiedeva. In sala stampa, l’inviato del “Frankfurter Allgemeine Zeitung” urlava nei microfoni: «Wunder! Jubel! Glück!»1 e continuò a inneggiare alla Deutsche Einigung2 anche quando il pubblico rispose ai saluti degli atleti rumeni, che sventolavano i fazzoletti, e accolse con un boato il decatleta americano Rafer Johnson, che usciva dal sottopassaggio elegantissimo nella sua divisa: giacca blu, pantaloni bianchi, cravatta Regimental grigiorossa e cappello di paglia bianco. Mai un atleta nero era sfilato davanti alla delegazione olimpica tenendo alta la bandiera americana; e per Mr. Brundage – notoriamente razzista, oltre che antisemita – fu un’altra spina nel suo molle fianco. Trenta cappellini più in là rispetto al presidente del CIO, un grassone in completo di lino sventolava una rivista con la mano destra e si asciugava il sudore con la sinistra, sfregando la pelle malaticcia delle guance. Una petulante ragazza bionda gli si rivolgeva chiamandolo Frenchy; ma per i membri del Comitato olimpico americano era il generale Grombach. Rideva, si dimenava, salutava le squadre con certi fischi! Ma di quando in quando, tutto serio, volgeva a sinistra lo sguardo e quei suoi occhietti porcini sembravano volersi infilare nella gola di Brundage, come due mortiferi pugnali.

Da lontano, Agostino Savio seguiva distrattamente un fazzoletto di carta che danzava in un raggio di sole. Appollaiato sulla tribuna, poteva vedere il suo collega Bionsanti all’opera, eternamente uguale a se stesso, e quella visione era una goccia di cera bollente su un dito: un uomo vecchio, in lattiginosa decomposizione, coi baffi a spazzolino, un grosso porro sul naso e indosso un completo color topo a sottili quadretti marroni sopra un gilet verde pisello e una cravatta di seta più scura: un patetico personaggio dickensiano che avrebbe potuto condurre l’Imperatrice di Blandings a vincere per la terza volta consecutiva la medaglia d’argento all’Esposizione annuale della contea di Shropshire.

Al colonnello Bionsanti spettava in quei giorni la parte più faticosa del lavoro d’intelligence: il suo campo d’indagine doveva infatti coprire proprio le Olimpiadi, attraverso prese di contatto con membri del Comitato olimpico nazionale, ma non solo; compito specifico di Bionsanti era quello di seguire i tentativi di abboccamento che il controspionaggio americano avrebbe compiuto, per mezzo di uno degli sprinter della selezione americana, nei confronti del saltatore in lungo sovietico Igor Ter-Ovanesjan, in vista di una sua possibile diserzione (a Kiev, secondo il rapporto preparato dal Centro di Controspionaggio Roma 3, passava le serate cercando alla radio le frequenze di Voice of America, per sentire tra le interferenze gli squilli di tromba di Louis Armstrong). Anche se ora lo sguardo del colonnello indulgeva sull’esile figura del portabandiera della Grecia, il ventenne principe Costantino, che di lì a pochi giorni avrebbe gareggiato nella classe Dragoni al largo del golfo di Napoli. Per seguire da vicino le imprese veliche dell’erede al trono, erano stati allertati certi contatti dentro l’Unione delle società veliche italiane, e al Centro CS Roma 3 si teneva in gran conto l’assistenza della giuria dell’International Yacht Racing Union.

Agostino, al di là degli obblighi del mestiere, trovava un certo gusto nell’osservazione, convinto che tutto, per quanto orribile, ridicolo, terrificante o noioso, meritasse di essere accolto come naturale, e dunque ovvio. Un modo per anestetizzare gli accadimenti più spietati e brutali dell’esistenza? Forse. Ma oggi tutto gli appariva semplicemente mostruoso e insensato; il mondo girava così velocemente che era difficile anche solo reggersi in piedi.

Da una delle bocche dello stadio, quella che aveva sputato anche lui, fece appena in tempo a vedere entrare un uomo curiosamente infagottato dentro un impermeabile marrone. “Che strano” pensò, ma subito gli atleti riottennero la sua attenzione. C’era qualcosa di ipnotico in quella parata.

Fino a quando un lampo attraversò i suoi occhi, rabbuiandoli: “Negri… Eccolo là con la sua bella”. Per qualche istante, Agostino invidiò Gianni Negri e immaginò di essere al suo posto.

Davanti all’ingresso della tribuna delle autorità era appena arrivato il corteo della madre del principe Costantino, Federica, principessa di Hannover e regina consorte di Grecia. Esile e riccioluta, con indosso un ridicolo cappellino di piume, camminava dietro un addetto alla sicurezza tutto sudato che si sbracciava per farla passare, rivelando sulla giacchetta azzurro cenere due mezzelune scure all’altezza delle ascelle. «Largo, largo, prego, signori» ripeteva sovreccitato, e a ogni intoppo le orecchie sporgenti diventavano lucide e rosse, in contrasto con il resto del derma, screpolato e grigio come quello degli elefanti.

Appena fece il suo ingresso nella tribuna, la regina venne accolta dal crepitio dei flash; fu fatta accomodare tra il principe del Belgio, i principi danesi Axel e Margaretha e il principe Harald di Norvegia, così da non far scolorire troppo la nuance blu-di-Prussia del suo sangue. Salutò con un discreto agitar di mano il figlio, laggiù sulla pista, poi ebbe modo di imbarazzare ampi strati delle autorità convenute ricordando come suo cugino Paolo le avesse fatto la proposta di matrimonio all’Olympiastadion di Berlino, nel ’36, «mentre quel negro umiliava il nostro Lutz Long». L’uscita della prussiana di Grecia serpeggiò – più o meno distorta – lungo i trenta chilometri di panche di legno che ricoprivano il travertino dello stadio e giunse anche dentro le quaranta cabine per la TV in vetro e alluminio che sormontavano la tribuna Monte Mario, per finire, fatalmente, proprio alle orecchie di quel negro che aveva vinto quattro medaglie d’oro davanti agli occhietti iniettati di sangue del Führer e che era stato inviato a Roma come cronista da un sindacato di giornali americani.

Il colonnello Bionsanti aveva visto Jesse Owens a non più di dieci passi da lui al Centro RAI del Foro italico, quella stessa mattina, divertito in mezzo a tutti quei tecnici in camice bianco per lo sviluppo, la stampa e il montaggio; ma non aveva avuto il coraggio di andare a stringergli la mano. Adesso provava un vago rimorso per non averlo fatto. Se lo fece passare in fretta, con l’aiuto di una caramella Polo: si sistemò coi palmi delle mani i radi capelli ingrigiti sulle tempie e continuò l’osservazione dei suoi obiettivi.

Intanto, l’addetto alla sicurezza menava dei gran cazzotti per farsi strada tra i fotografi e permettere l’ingresso in tribuna di Liz Taylor con il suo nuovo marito, il cantante Eddie Fisher. Dal brusio eccitato del pubblico si staccò una voce tenorile:

̄ … but nowhere could I find a girl as sweet as Debbie…3

Era un soldato yankee, che si rimise subito a sedere tra gli applausi divertiti dei commilitoni. Facevano da scorta alla squadra americana. Il tipo coi capelli rossi, congestionato e ridacchiante, Agostino lo aveva visto la sera prima al Blue Bar dell’Hostaria dell’Orso che rimorchiava una mignotta piuttosto in là con gli anni, mentre Mario Perrone al pianoforte strimpellava It’s Now or Never imitando il vocione di Elvis. Agostino, invece, era lì col direttore generale della TE.TI, l’ingegner Curà, e gli era toccato parlare tutta la sera di imprese a integrazione verticale, di cambi di impedenza, di prese tripolari, dei prodotti della Siemens e delle cagnette dello Sputnik V: «Lo sa che Strelka vuol dire “piccola freccia”, povera cara?».

«Ma si sono salvate… sono atterrate sane e salve, no?»

«Sì, e anche i quaranta topolini», e da come lo aveva detto sembrava che quei ratti fossero suoi. Il modo in cui girava i polsi per impugnare le posate aveva qualcosa di rivoltante; per la prima volta Agostino aveva notato che all’indice della mano sinistra gli mancava l’unghia, come se l’avesse strappata per inviarla quale pegno d’amore alla sua dama. Ed ecco affacciarsi l’immagine dei quaranta sorci russi con l’artiglio in processione al cospetto di una vecchia regina, la cornetta di un telefono al posto dello scettro, che per ringraziare emette un trillo ripetuto a 110 Volt.

1 Dal tedesco: “Miracolo! Giubilo! Felicità!”.

2 Dal tedesco: “Unificazione della Germania”.

3Dall’inglese: “… ma in nessun posto potrò mai trovare | una ragazza dolce come Debbie…”.