La storia di Conor Dougherty, di sua mamma e di un tweet

Un giornalista ha raccontato perché una sua foto è stata condivisa da migliaia di persone: contiene una cosa che disse sua madre

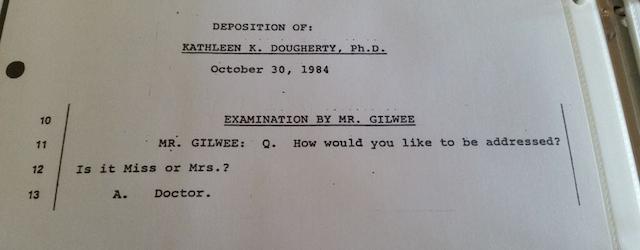

Il 16 giugno Conor Dougherty, giornalista di tecnologia del New York Times, ha fatto un tweet che è circolato tantissimo nel giro di poche ore. Dougherty ha twittato la foto dell’inizio di una deposizione del 1984 che sua madre, allora tossicologa e oggi malata di Alzheimer, era stata chiamata a rilasciare come esperta in un tribunale statunitense. Dougherty ha scritto poi un articolo molto bello per raccontare come ha trovato la deposizione, e soprattutto per spiegare cosa significa stare a fianco di una persona malata di Alzheimer, che oggi ha bisogno di assistenza continua ma che prima di ammalarsi era “bossy”: una tipa tosta.

***

Lunedì pomeriggio – stavo facevo compagnia a mia madre, mentre mio padre era andato a comprare qualcosa da mangiare – ho twittato una fotografia di una vecchia deposizione in cui mi ero appena imbattuto. Iniziava con un avvocato che chiedeva a mia madre, allora dottorata in tossicologia che stava testimoniando come esperta in un processo, se voleva essere chiamata “signora” o “signorina”. La sua risposta? “Medico”.

My mom was deposed in 1984 and the lawyer made the mistake of asking if she wanted to be called Miss or Mrs. #bossy pic.twitter.com/wJORS9NQF5

— Conor Dougherty (@ConorDougherty) 17 Giugno 2014

Mentre sto scrivendo, quel tweet è stato ritwittato circa 2mila volte – parecchio per un utente semi-regolare di Twitter con meno di 3mila followers. Così ieri ho passato la maggior parte del mio tempo a guardare Twitter, e mi sono commosso più di una volta.

Mia mamma ha solo 69 anni ma è malata di Alzheimer, e le cose stanno peggiorando. Avere l’Alzheimer per lei significa fare cose come ripetere sempre le stesse parole o mettere dei soldi nel cassetto dell’argenteria. Mia madre passa molto tempo a mugugnare sulle “cattive persone” che le hanno bruciato le braccia (si agita così tanto che si è fatta venire degli ematomi piuttosto evidenti, che lei scambia per delle scottature inflitte da qualcun altro).

La scorsa settimana, mentre eravamo seduti su una panchina del parco insieme a mio padre, lei ha cominciato a lamentarsi che non aveva fatto nulla per tutto il giorno, anche se in realtà aveva passato la mattinata in spiaggia. Mio padre le ha ricordato che era stata fuori con Patricia (Patricia è una badante) e le ha fatto notare la sabbia ancora sulle scarpe. Mia madre non gli ha creduto. Ha detto che voleva chiamare Patricia. Mio padre l’ha chiamata. Tutto questo ha portato a una conversazione del tipo «Ciao Patricia, sono Kathy. Siamo uscite oggi? Ok. Patricia? Sei Patricia?».

Sono seguiti sospetti di cospirazione, suppliche per andare a casa e così tante lacrime da spingere le babysitter più vicine a noi a spostarsi con i bambini dall’altra parte del parco. Tra i pianti, mia madre continuava a dire che c’era qualcosa di veramente sbagliato. «Davvero c’è qualcosa che non va, ho bisogno di parlarne con i miei genitori». I genitori di mia madre sono morti da decenni ormai.

Parlare con mia madre è una tortura, perché spesso piange ed è sempre confusa. Una cosa buona è tenerla impegnata, così lunedì pomeriggio, dopo che mio padre è uscito di casa per andare a fare la spesa, le ho detto che mi sembrava vestita molto alla moda: aveva dei pantaloni blu e delle scarpe da ginnastica rosa, e una serie di accessori al polso, tra cui due orologi, alcuni braccialetti e una fascia d’argento con scritto il numero di telefono di mio padre.

Così ho detto a mia madre: «Ma hai due orologi al polso! Fantastico!». Mi ha risposto «Sì, ho due orologi», come se fosse una cosa che aveva pianificato e voluto. È stato tenero, ma poi se n’è uscita con delle cose senza senso e ha chiesto dove fosse Conor (sono io Conor), e mi sono intristito di nuovo. Poi ha cominciato a lavorare a maglia. Lavorare a maglia la fa stare tranquilla, così ho smesso di parlare e ho lasciato che si rilassasse e che il salotto si riempisse del suo silenzio.

È stato allora che ho notato l’album di ritagli sul tavolino da caffè. Gliel’aveva regalato un vecchio collega, ma non l’avevo mai visto fino a quel momento (mio padre l’aveva tirato fuori quel giorno quando lei aveva cominciato a sentirsi depressa e non amata). Il libro era un’accozzaglia di storie personali, tra cui diverse battute e fotografie di mia madre con camicette con spalline imbottite. Da qualche parte nell’album ho trovato una deposizione risalente al 1984, nella quale mia madre dice all’avvocato di chiamarla “medico”. Mi è sembrata una gran risposta, così ho fatto una foto e l’ho twittata.

Quando la foto ha cominciato a circolare online, ho provato a dirglielo – «La gente pensa che tu sia una tipa tosta!» – ma mia madre non sa bene cosa siano i social media. I primi segni dell’Alzheimer li ebbe nel 2009, quando aprì un account Facebook. Prima si dimenticò la password, ma non mi sembrò una cosa così grave. Poi un pomeriggio arrivò nel suo ufficio, si sedette al computer e mi spiegò che Facebook le aveva aperto un account. Sembrava orgogliosa e onorata di essere stata scelta da Facebook. Quando le ho spiegato che le cose con Facebook non funzionano così, che sono le persone ad aprire il proprio account, lei si arrabbiò e disse: «Beh, qualcuno deve averne aperto uno, perché come altro spiegheresti tutte queste cose su di me su Internet?»

Non è che i retweet sulla sua deposizione faranno sentire meglio mia madre. Ma va bene. Questo in realtà era per me. Il mantra di mio padre è che mia madre sta perdendo la memoria ma non sta diventando pazza. Ed è per questo che dobbiamo difenderla e starle vicino, per ricordarle che ci sono molte persone che le vogliono bene, e che lei una volta era una scienziata brava nel suo lavoro. Ma è stato bello da ricordare, anche in un linguaggio freddo com’è quello di una deposizione, che una volta mia madre sapeva difendersi molto bene, e lo faceva da sola.