La fotografia è informazione?

Sembra una domanda facile ma non lo è, e una contestata fotografia premiata al World Press Photo ha riaperto la discussione

di Giulia Ticozzi – @giutico

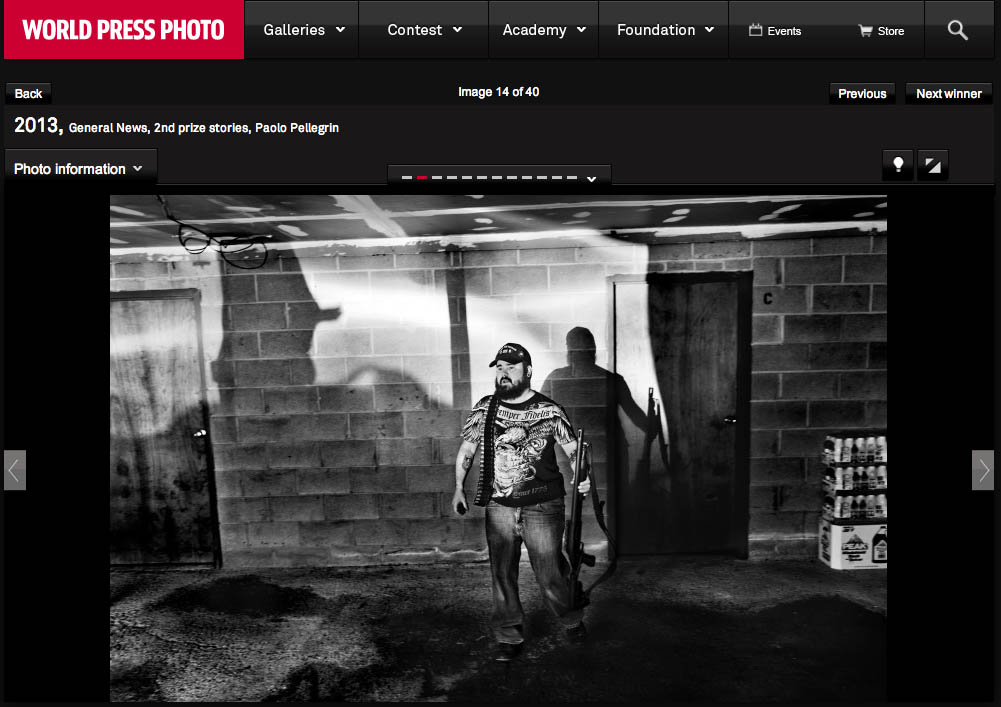

Paolo Pellegrin è un fotogiornalista nato a Roma che lavora per la prestigiosa agenzia Magnum. Qualche giorno fa Pellegrin, vincitore di diversi concorsi e premi tra cui il Freelance Photographer of the Year dal POYi e il secondo posto nella categoria storie del World Press Photo di quest’anno, è stato al centro di un grande dibattito nel settore ed è stato accusato da BagNewsNotes, un sito che si occupa di critica e analisi dell’immagine giornalistica, di aver deformato la realtà e di averci raccontato una storia non vera scattando una fotografia per buona parte costruita e che non rappresenta un documento reale.

Il reportage di Pellegrin si intitola The Crescent e racconta della vita in un quartiere considerato pericoloso e violento della periferia di Rochester, negli Stati Uniti.

La fotografia in questione mostra un uomo che indossa una cintura di proiettili e imbraccia un fucile. Il luogo in cui è fotografato sembra essere un garage, un sotterraneo. La luce è piuttosto drammatica, inquietante ed è diretta sul soggetto. La fotografia è accompagnata dalla didascalia The Crescent, Rochester, NY, USA — A former US Marine corps sniper with his weapon. Un veterano, ex cecchino dei Marines, con la sua arma.

L’accusa

Shane Keller, l’ex marine ritratto nella fotografia, ha detto che la sua persona è stata descritta con superficialità e mostrata come veicolo di un messaggio, la violenza. Ha raccontato al sito BagNewsNotes di non essere mai stato un cecchino, lamentandosi del fatto che Pellegrin abbia inserito quest’immagine in una serie che parla di violenze del quartiere – cosa che a suo parere non lo riguarda – e che il fatto di possedere un’arma non lo inserisce automaticamente nel tema. Inoltre ha detto di non vivere a Crescent ma a qualche chilometro di distanza, e ha accusato il fotografo di avergli chiesto di “posare” nel suo garage. Keller era sicuramente consapevole – racconta di essere sceso nel box con il fotografo e il suo assistente e di essersi fatto fotografare con l’arma – ma dice di non riconoscersi nell’immagine e sostiene che la realtà di Pellegrin rischia di essere falsata, distorta, drammatizzata.

La difesa

Pellegrin ha risposto alle accuse su diversi siti, da National Press Photographers all’importante Lens Blog, il blog di fotografia del New York Times. Pellegrin porta diverse spiegazioni all’accaduto – alcune poco sostenibili, come la difficoltà nel capirsi con il soggetto – ma si difende spiegando che la didascalia non può esaurire completamente l’informazione.

La sua tesi è che la storia raccontata non fosse relativa strettamente alla persona di Shane Keller (Pellegrin non si ricordava nemmeno il nome del soggetto, e forse al fine del suo lavoro non ne era nemmeno interessato) ma funzionale a un racconto più generale sulla cultura delle armi negli Stati Uniti: il soggetto era consapevole di essere fotografato, le armi erano sue, e ha considerato questi elementi sufficienti per far rientrare il veterano in un discorso generale sulla violenza. «Trovo tutto questo un po’ ridicolo», ha detto Pellegrin a Lens. «Non capisco su cosa sia la polemica. Keller dice che non ho menzionato il suo nome. Sì, è vero, ho dimenticato il suo nome, ma non so quante persone – quante situazioni, quel giorno, quella settimana, quelle due settimane che ero lì – ho incontrato. Quando sono tornato a casa quello che mi ricordavo è che era un ex soldato».

Seguono poi una serie di risposte e controrisposte tra accusati e accusatori. Ieri il World Press Photo, chiamato in causa per aver assegnato il secondo premio al reportage, ha deciso di non togliere il riconoscimento al fotoreporter, come chiedevano in molti, ma semplicemente di aggiustare didascalie e contesti spiegando che “per quanto il fotografo avrebbe fatto meglio a fornire un’introduzione e didascalie più complete e precise, la giuria non si è sentita radicalmente ingannata da quella fotografia del servizio o dalla didascalia che la accompagnava”.

Una questione morale?

Ci sono diversi temi interessanti legati a questo episodio, esemplari di questioni forse nell’ambito fotografico e nel rapporto tra fotografia e informazione.

La fotografia non è di per sé un linguaggio analitico, come la parola. Ogni volta, soprattutto quando racconta una storia, ha bisogno di un aiuto nella narrazione. La dipendenza dalla didascalia è un attributo molto importante, che serve a connotare l’immagine e spesso può trarci in inganno, soprattutto per il fatto di essere una frase breve e necessariamente incompleta. La stessa selezione del fotografo, che sceglie quali immagini includere nel reportage e quali no, da sola determina già la forte influenza sulla realtà raccontata da parte di chi ha scattato e delle sue opinioni, sulla base delle persone che ha incontrato, delle cose che ha visto e di come la pensa in generale. Dare alla fotografia il ruolo di portatrice di verità incontestabili è sempre rischioso, e può portare a credere che nell’immagine che vediamo sia racchiusa tutta la storia e tutta la verità.

Pellegrin fotografa un soggetto: non lo fa senza che questo se ne accorga – nascosto dietro un cespuglio con un lungo teleobiettivo, per esempio – ma parlando con la persona, che è consapevole di quello che sta accadendo. È una caratteristica del ritratto fotografico: ci sono un fotografo e un soggetto che stringono un accordo. Keller non era un cecchino, e questo è sicuramente un errore, ma la fotografia non è di per sé falsa: le armi erano del veterano, che era consapevole di essere fotografato.

Come osserva Michele Smargiassi sul suo blog, un tema interessante che emerge è la funzione che ha il ritratto nel reportage. L’aspetto consapevole di questo tipo di fotografia – in un genere di racconto e linguaggio fotografico con delle caratteristiche e delle pretese ben precise – è che il ritratto posato «non è un indizio raccolto per strada ma è più simile a un’intervista, alla deposizione volontaria di una persona informata dei fatti. Una persona che accetta di mettere se stesso a disposizione di un raccoglitore di indizi. Il quale deve rispettare quel che gli viene affidato, ma non è affatto tenuto a spiegare all’informatore quali ipotesi stia formulando nella sua mente».

Nel valutare questa questione, che ogni volta si ripropone sotto forme diverse, è necessario tenere in considerazione diverse variabili, tra cui il ruolo del fotogiornalismo oggi, i temi che affronta e i limiti che ha nella narrazione, l’importanza del contesto scritto in cui questa immagine viene inserita, gli apparati che completano la visione delle immagini, il ruolo del fruitore nell’interpretare un’immagine il cui scopo potrebbe essere quello di stimolare ed evocare. Questione complicata, probabilmente senza soluzioni univoche.